无悔华夏渔樵问答6.13全剧情选择指南

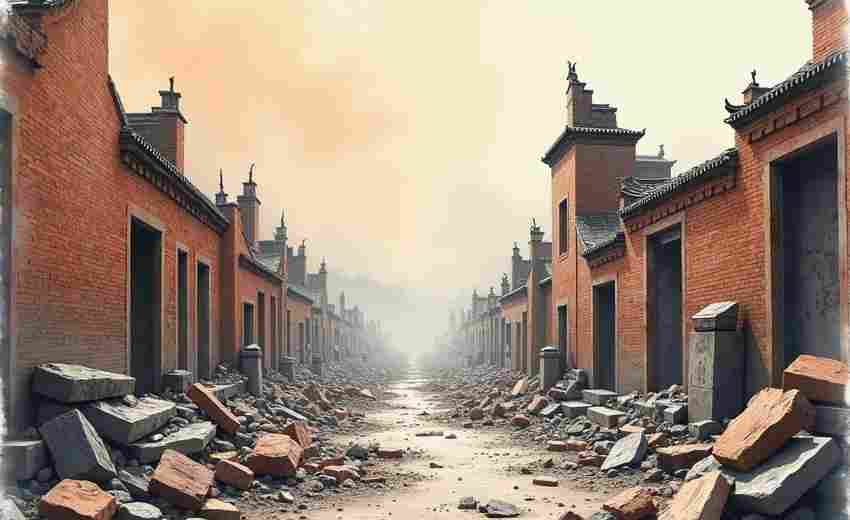

“刑天舞干戚,猛志固常在”——陶渊明笔下的神话意象,在《无悔华夏》中以“渔樵问答”的形式重现,为玩家架起了一座跨越时空的桥梁。2022年6月13日的这道题目,不仅考验着玩家对古代兵器文化的认知,更将《山海经》的奇幻叙事与历史典故巧妙融合,展现出游戏对传统文化的深度挖掘。

题目背景解析

“干戚”作为中国古代兵器组合,承载着远古战争的记忆。在《山海经·海外西经》中,刑天被斩首后“以乳为目,以脐为口,操干戚以舞”的记载,塑造了永不屈服的战神形象。游戏将“干”明确指向盾牌,实则暗合《周礼·夏官》中“司兵掌五盾”的职官体系,暗示着“干”作为防御兵器的礼制地位。

陶渊明在《读山海经》组诗中,将刑天与精卫并列,既是对上古神话的诗意重构,也寄托着诗人“金刚怒目”式的抗争精神。这种文学意象的转化,恰与游戏将经典文本转化为互动考题的设计理念形成呼应。鲁迅在《题未定草》中评述此诗“证明着他并非整天整夜的飘飘然”,恰好揭示了游戏选题的文化深意。

答案来源考据

“戚”作为斧钺类兵器的专称,在甲骨文中已出现斧形符号。考古发现中,商代青铜钺多饰有饕餮纹,既作为兵器也兼具礼器功能,印证了《礼记·明堂位》中“朱干玉戚,冕而舞《大武》”的仪典记载。游戏中将“戚”定义为大斧,既符合《说文解字》“戚,戉也”的字源解释,也与湖北盘龙城出土的商代青铜钺形制特征吻合。

从兵器演变史观察,石斧向青铜斧的材质升级,反映了上古战争形态的转变。二里头遗址出土的七孔玉刀与青铜钺共出,表明斧类兵器在夏商时期已形成完整体系。这种将考古实证融入游戏知识库的设计,使玩家在答题过程中无形接受着文化浸润。

文化内涵分析

刑天神话的深层结构中,“舞干戚”的意象具有三重象征:肉体毁灭后的精神永生、失败者对命运的抗争、非理性暴力的美学转化。在游戏叙事里,这种不屈精神被转化为“虽败犹荣”的成就系统,玩家在解锁正确答案时,实际上是在完成对上古英雄的精神解码。

陶渊明诗作的接受史同样值得关注。宋代黄彻在《䂬溪诗话》中批评此诗“愤懑之辞”,清代沈德潜却在《古诗源》中盛赞其“豪放本色”。这种评价的变迁,恰如游戏通过不同时代玩家的答题数据,构建起动态的文化认知图谱。

游戏策略建议

面对此类文史结合型题目,建议建立“文本-文物-文献”三维知识框架。例如在解答“戚”的释义时,可先定位陶诗原文,再查证《说文解字》等工具书,最后对照博物馆数字资源中的斧钺类藏品。游戏内置的“山海经图鉴”功能,恰好提供了虚实结合的考证工具。

跨学科思维在答题中尤为重要。将《楚辞·九歌》中“操吴戈兮被犀甲”与曾侯乙墓出土的战国铜戟相联系,便能理解“干戚”组合的实战价值。这种从文学想象到物质实证的思维转换,正是游戏培养历史素养的精妙之处。

相关游戏攻略推荐

随机游戏攻略推荐

不朽者传奇水晶神殿新手向全流程教学

在《不朽者传奇》的冒险旅程中,水晶神殿是玩家早期遭遇的复杂谜题之一。这座神殿不仅考验操作技巧,更对解谜...

以闪亮之名万圣节菜谱材料收集路线图

万圣夜宴的食材狂想 棕榈海岛的晚风裹挟着南瓜与焦糖的香气,万圣节限定菜谱的线索如同散落的糖果,藏匿在社区...

原神野花记忆的绿野圣遗物词条选择与强化建议

「野花记忆的绿野」是原神中风元素输出体系的核心圣遗物,属于翠绿之影套装中的生之花部件。其核心价值在于二...

摩尔庄园袋鼠耳头盔获得途径一览

一、袋鼠耳头盔价值与核心获取逻辑 在摩尔庄园的潮流单品中,袋鼠耳头盔凭借其独特的萌系造型和稀有属性,已成...

三国志幻想大陆无双战魂洗练秘籍及实战效果解析

自2023年《三国志幻想大陆》战魂系统深度迭代后,「无双战魂洗练」已成为武将培养的核心环节。通过精英吕布、天...

博德之门3奥术力场之伤害测试与附魔优先级

一、游戏背景与核心机制 作为拉瑞安工作室打造的CRPG巅峰之作,《博德之门3》基于DND5e规则构建了庞大奇幻世界。游...

只狼真正尊贵饵食喂食时机与鱼王结局解析

在苇名国的隐秘传说中,真正尊贵饵食被视作改写水域秩序的关键钥匙。这种包裹着阴谋的毒饵不仅是两位坛子贵人...

泰拉瑞亚泰坦增益实战应用与BOSS战指南

在泰拉瑞亚的冒险旅程中,泰坦增益作为肉山后核心防御型药水,始终是玩家对抗高难度BOSS的关键道具。其提供的击...

冷面杀手里昂麦穗速成攻略与战术详解

冷面杀手里昂·麦穗作为《暗影交锋》当前版本T0级刺客,凭借2.7版本攻速阈值调整与「幽影」装备重做,已从传统收...

王者荣耀马可波罗兔年皮肤免费获得技巧

王者荣耀新春版本上线后,马可波罗兔年限定皮肤凭借融合传统剪纸与潮流电音的设计风格,迅速成为玩家讨论焦点...

启源女神灼烧队克制技巧:应对不同属性队伍策略

灼烧队通过叠加持续伤害实现战场统治,核心在于米迦勒的群体挂火、瓦尔基里的灼烧扩散与阿波罗的增伤联动。对...

云顶之弈地下魔盗团满级羁绊细节教学

在云顶之弈S8赛季中,地下魔盗团作为高风险高收益的羁绊体系,凭借独特的奖励机制成为运营流玩家的核心选择。其...

大侠立志传如来经译本解锁条件与实战技巧

在《大侠立志传》的江湖中,释法寺的武学体系以佛门功法为核心,其中《大日如来经》作为顶级内功,需通过收集...

龙之信条2魔法书王国丧钟全地图标记指南

在《龙之信条2:魔法书王国丧钟》的广袤世界中,探索未知区域的难度与乐趣并存。错综复杂的地形、隐秘的宝藏以...

拍了拍鲁班七号教你王者荣耀上分秘籍

在王者荣耀的峡谷中,鲁班七号凭借独特的扫射机制与呆萌外形,成为无数玩家的心头好。这位看似脆弱的机关造物...

战魂铭人传说模式全角色流派推荐及实战操作技巧

一、高爆发流派:以攻代守,速战速决 1.1 佩德勒·一拳超人流 核心思路 :利用单次高额伤害秒杀BOSS,规避持久战风...

原神紫晶块每日速刷点位推荐

在《原神》的冒险旅程中,紫晶块作为稻妻地区角色突破的关键素材,始终是玩家日常采集的重点目标。随着版本更...

铸时匠警察关卡时空操作核心打法

一、关卡机制与时间操控底层逻辑 警察关卡作为游戏第二章的核心难点,其核心机制建立在"时空双线程"系统上。玩...

逆水寒手游铲子挖宝隐藏地点大揭秘

在《逆水寒手游》的江湖中,铲子不仅是寻宝的工具,更是开启无数隐秘的钥匙。从海岸线到深山古刹,每一处不起...

原神振晶复合实验第三天全角色推荐配置

原神「振晶的复核实验」第三天挑战以「升温观察论」为主题,强调元素反应与技能循环的协同配合。本日试用角色...

原神神秘的羊皮卷谜题解法与地图标注

在《原神》广袤的须弥地图中,一张神秘的羊皮卷悄然成为冒险者的探索焦点。这张泛黄的古卷不仅承载着失落的文...

原神第三座星象机关门详细解密教程

在原神2.8版本开启的莫娜秘境中,"第三座星象机关门"因其复杂的谜题设计成为许多旅行者的探索瓶颈。这座隐藏于虚...

塞尔达传说王国之泪英杰服收集任务完整攻略

在《塞尔达传说:王国之泪》中,新式英杰服作为林克标志性装备之一,不仅是情怀的延续,更具备强大的实用价值...

圣兽之王要塞都市沃里坦必买物品清单

在《圣兽之王》的广袤大陆上,要塞都市沃里坦作为艾尔海姆地区的战略要地,不仅是兵家必争之所,更是玩家探索...

英雄联盟手游终极魔典隐藏玩法大揭秘

在英雄联盟手游的众多模式中,“终极魔典”因其独特的双大招机制成为玩家热议的焦点。这个模式不仅打破了传统...

无悔华夏渔樵问答7.20全结局达成指南

历史题材策略手游《无悔华夏》凭借其厚重的叙事与丰富的支线系统,吸引着无数玩家深入探索。作为游戏中极具挑...

星之海丢脸的长老解锁详细步骤

在《星之海》的浩瀚世界中,成就系统是玩家探索与战斗的重要驱动力之一。其中,“丢脸的长老”因其特殊的解锁...

幻塔嵯峨捏脸高级代码搭配秘籍

在开放世界游戏《幻塔》中,嵯峨的捏脸系统如同一块未被完全开发的璞玉。当玩家突破基础参数的限制,通过高级...

遗迹2破裂炮获取详细攻略

在《遗迹2》纷繁复杂的武器系统中,破裂炮凭借其独特的霰弹扩散模式与高机动性,成为许多玩家探索中的首选副武...

梦幻西游手游大力金刚专属内丹克制关系与阵容适配

作为梦幻西游手游中兼具颜值与强度的物理系召唤灵,大力金刚凭借其专属内丹 「气盖世」 与高爆发的力劈华山技能...

渔帆暗涌精致金属位置全解析

在《渔帆暗涌》的海洋世界中,精致金属是提升船只性能的关键资源。这种稀有材料不仅能够强化装备,还能解锁高...

宝可梦朱紫土拨进化隐藏机制揭秘

在《宝可梦朱紫》的世界中,布土拨的进化机制曾让无数训练师陷入困惑。这只电系宝可梦从布拨到巴布土拨的蜕变...

堕落之主隐藏狂燃符文位置指南

在《堕落之主》的暗黑奇幻世界中,狂燃符文以其点燃积累速率提升的核心特性,成为火焰流派玩家探索与战斗的关...

王牌竞速S通关秘籍:榛名山漂移与氮气搭配技巧

作为《王牌竞速》S级的核心考核地图,榛名山以其复杂的弯道设计和高难度地形闻名。2025年版本中,赛道优化后新增...

波斯王子:失落的王冠白孔雀护符解锁条件揭秘

波斯王子:失落的王冠白孔雀护符解锁条件揭秘是玩家探索沉港区域的核心目标之一。该护符位于沉港下部中心区域...

杀戮尖塔机油溢出卡牌在铜制机械人偶mod中的强度评测

在《杀戮尖塔》的铜制机械人偶mod中,机油溢出卡牌的设计始终处于争议的焦点。作为铜人唯一的毒素类攻击牌,它...

原神2023新曲目速递:活动限定琴谱实战演示解析

初秋的风掠过提瓦特大陆,原神玩家们指尖翻飞的不再只是战斗技能,而是流转于「风物之诗琴」上的音符。随着2...

消防员模拟器:烈焰行动最低配置需求解析

在模拟类游戏领域,《消防员模拟器:烈焰行动》凭借沉浸式的职业体验和逼真的场景设计,成为近年来消防题材作...

原神飞毯之旅成就触发条件详解

在《原神》广阔的须弥沙漠中,隐藏着一项名为“飞毯之旅”的特殊成就。这一成就不仅考验玩家对风场与四叶印的...

黑神话:悟空无量蝠精魄获取位置全解析

在《黑神话:悟空》的庞大世界观中,精魄系统是构建角色战斗风格的核心要素之一。作为特品级精魄的“无量蝠”...