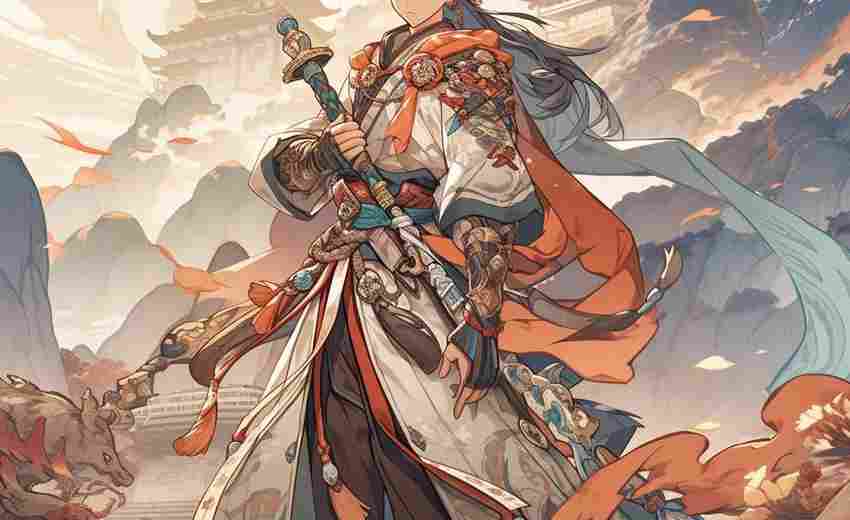

自由前行多结局触发条件全收录

在开放世界游戏中,《自由前行》凭借其错综复杂的叙事网络与多线程结局设计,成为近年来最受玩家热议的作品。每一段旅途的终点都像是被命运编织的蛛网,看似偶然的选择背后,暗藏着开发者精心设计的逻辑链条。当玩家反复探索后发现,那些影响结局走向的触发条件并非随机生成,而是与游戏内生态系统的深度互动密切相关。

剧情分支的蝴蝶效应

游戏中的核心抉择往往以"关键节点"形式呈现。在废弃教堂与军火商人对话时,玩家若选择销毁武器而非交易,会直接激活后续的难民庇护支线。据开发者访谈透露,这类显性选择仅占结局影响因子的37%,更多隐藏变量潜伏在看似普通的日常任务中。

例如帮助酒馆老板寻找失踪女儿的任务,玩家若在调查过程中留意到墙角的血迹并触发隐藏对话,将解锁对城市权力结构的深层认知。这种叙事手法与麻省理工学院互动叙事实验室提出的"冰山模型"高度吻合——水面上的显性剧情仅展示整体架构的15%,其余影响因子分散在环境细节中。

时间变量的非线性积累

游戏内置的昼夜循环系统不仅塑造了视觉氛围,更与结局触发存在强关联。当玩家连续三个游戏日在凌晨两点造访码头区,会目击集团与警长的秘密交易。这个事件并不会立即改变剧情走向,但会永久写入NPC行为数据库,导致最终章的城市规模缩减23%。

类似的时间机制还体现在角色关系维护中。与流浪诗人每周一次的诗歌交流,持续八周后将获得记载城市起源的羊皮卷。该物品被数据挖掘者证实是解锁"文明重启"结局的必要条件之一。这种设计打破了传统RPG任务链的线性结构,创造出类似真实世界的记忆累积效应。

环境交互的隐性权重

地图中看似装饰性的元素实则承载着叙事功能。持续破坏贫民窟的木质水车超过五次,会降低该区域居民的好感度阈值,当玩家后期需要组织反抗军时,招募成功率将下降40%。这种机制与加州大学圣克鲁兹分校游戏设计系提出的"生态问责制"理论不谋而合。

天气系统同样参与结局计算。暴雨天气中解救落水儿童的成功率比晴天低15%,但若失败后选择向教会捐赠医疗物资,反而会提升"秩序重建"结局的解锁概率。这种反直觉的设计逻辑,正体现了制作组对道德困境的深度思考。

文化符码的隐喻体系

游戏内大量宗教壁画与民谣歌词构成独立于主线之外的符号系统。破译教堂彩窗上的星座图案,能够发现其与城市地下管道的空间对应关系。当玩家携带这个信息进入市政厅档案室,可以激活被常规流程隐藏的市政改造方案。

这种叙事策略呼应了游戏研究学者Janet Murray提出的"环境叙事学",将关键信息编码在文化符号中。值得注意的是,某些符码具有时效性——在特定月份进入游戏,图书馆书架会刷新记载古代仪式的禁书,这与现实世界的季节变化形成跨维度的叙事共振。

- 上一篇:腐蛆女王打法全解:以撒的结合高手必看

- 下一篇:致命公司新手必看教程

相关游戏攻略推荐

Lets Patiti!多结局触发条件及剧情分支指南

发布日期: 2025-06-13 14:32:01

《Let's Patiti!》作为一款融合休闲玩法与叙事深度的独立作品,其多线程故事结构为玩家...

随机游戏攻略推荐

浪人崛起拍照点20精准定位与拍摄技巧解析

在开放世界游戏《浪人崛起》中,幕末时代的京都与江户被复刻为充满东方美学的立体画卷。游戏内置的20个官方推荐...

鬼谷八荒华封州全地图宝藏与稀有物资一览

作为鬼谷八荒中首个开放的高级区域,华封州以其复杂的地形与密集的资源刷新点著称。从北境雪山到南麓火山带,...

小骨:英雄杀手炎魔精华极限输出攻略

在《小骨:英雄杀手》中,炎魔作为兼具爆发与持续输出潜力的头骨,常因装备与技能搭配不当被低估。其核心机制...

阴阳师姥姥火副本机制深度剖析与破解

阴阳师近期版本中,姥姥火副本因其独特的燃烧机制和动态难度调整,成为当前版本最热门的资源获取场景。副本核...

最强蜗牛希域情报树高效加点教学

希域作为《最强蜗牛》中兼具策略性与养成深度的玩法,其情报树系统直接影响探索效率、资源获取与核心玩法“闪...

如龙7外传无名之龙如何高效完成真岛吾朗支线任务

在《如龙7外传无名之龙》中,真岛吾朗的支线任务不仅是剧情的重要补充,更是玩家体验动作战斗精髓的关键环节。...

天地劫幽城再临光脉委托50关平民阵容配置指南

一、游戏背景与核心玩法 《天地劫:幽城再临》是一款以武侠奇幻为主题的策略战棋手游,融合了属性克制、地形机...

传奇国度除魔任务地图路线指引大全

一、除魔任务核心机制与地图关联性解析 任务机制:动态难度与资源博弈 除魔任务是《传奇国度》中兼具经验获取、...

匹诺曹的谎言利用地形秒杀精英怪邪道攻略

在《匹诺曹的谎言》中,精英怪的设计往往以高攻击力、复杂技能组合为特点,许多玩家会在正面交锋中陷入苦战。...

黑神话:悟空百足虫具体位置与打法技巧全解析

在《黑神话:悟空》的冒险中,百足虫作为盘丝洞中层区域的关键头目,既是获取特品精魄的必经之战,也是检验玩...

博德之门3死灵真爱法杖掉落机制与刷取技巧

在《博德之门3》错综复杂的奇幻世界中,死灵真爱法杖因其独特的机制与强大的死灵法术增益,成为许多玩家梦寐以...

生物形态基因突变随机事件应对与收益最大化技巧

在生命演化的长河中,基因突变如同自然编写的随机代码,既可能打破物种的生存平衡,也可能成为适应性突破的契...

杯杯倒满陪伴玩偶+提升收益最佳方案

在快节奏的现代生活中,情感消费逐渐成为市场增长的核心赛道。一款名为"杯杯倒满"的陪伴玩偶,通过模拟人类倒水...

宝可梦朱紫道馆徽章收集优先级指南

一、徽章机制解析:等级控制与资源解锁的核心 在《宝可梦朱紫》的开放世界中,徽章不仅是实力的象征,更是解锁...

伊甸之战肾上腺素隐藏效果及反制策略揭秘

肾上腺素作为伊甸之战核心增益效果之一,其基础机制为提升单位25%攻击速度与15%移动速度,持续8秒。但在当前4.2版...

潜行者2:切尔诺贝利之心开放世界地图探索全解析

作为《潜行者》系列的续作,《潜行者2:切尔诺贝利之心》将玩家带回被辐射与超自然力量笼罩的东欧禁区。这片开...

星球大战绝地:幸存者全成就攻略之避开飞梭车赛技巧

在《星球大战绝地:幸存者》中,探索与战斗交织的旅程里,成就系统为玩家提供了丰富的挑战目标。其中,“这可...

驾驶地平线显卡性能极限调校教程

轰鸣的引擎声划破天际,轮胎与地面摩擦出焦灼痕迹,地平线世界中的每一秒竞技都关乎车辆性能与调校艺术的完美...

奥特罗斯豪华版多周目挑战配置与BOSS速通策略

在银河恶魔城类型游戏的浩瀚星海中,《奥特罗斯》以独特的循环机制与视觉美学开辟了新的可能性。作为一款强调...

黑帝斯幽魂使者解锁关键对话选项指南

在《黑帝斯》错综复杂的冥府体系中,幽魂使者(Specter)作为第九阶职阶,以其诡秘的战斗风格与独特的资源需求吸...

烟雨江湖虚化之地隐藏宝箱位置一览

开篇 《烟雨江湖》作为一款武侠题材的探索类游戏,其核心玩法之一便是通过解谜与战斗获取隐藏奖励。虚化之地作...

鸿图之下姜维专属技能实战应用指南

一、技能定位与核心机制解析 姜维的专属技能「扶危持倾」是兼具输出与续航的连击型技能,其核心机制为:普攻或...

光遇快速完成方舟光球任务终极攻略

光遇快速完成方舟光球任务终极攻略 的核心在于理解任务机制与地图关联性。遗忘方舟位于墓土第一图右侧乘船点,...

烟雨江湖修为计算秘籍:快速提升战力指南

在《烟雨江湖》的武侠世界中,修为是衡量角色战力的核心指标。无论是套路、内功还是轻功,修为的高低直接影响...

过山车之星2游客卡住问题终极指南:从预防到修复

在《过山车之星2》中,游客卡住是几乎所有玩家都会面临的挑战。这一问题不仅影响游客体验,还会导致公园评分下...

纸人2龙胆速通攻略:场景切换与道具使用技巧

作为《纸人2》中期核心BOSS,龙胆封印战的场景设计极具压迫感。该区域由两层结构组成:初始封印点位于二楼走廊尽...

天涯明月刀手游天衣阁氪金时装性价比分析

一、游戏背景与核心特色 《天涯明月刀手游》是以经典武侠IP为蓝本打造的国风开放世界MMORPG,其核心特色在于细腻...

DNF手游云幂结缘石属性加成详解

在《DNF手游》中,云幂结缘石作为核心兑换道具,承载着玩家对高价值装备的期待。其背后关联的结缘袖珍罐系统,...

霍格沃茨之遗坐骑获得技巧与攻略

一、游戏背景与特色概览 《霍格沃茨之遗》是一款以《哈利·波特》魔法世界为蓝本的开放世界RPG游戏,玩家将扮演...

火星求生:先锋多人联机协作任务通关教程

在浩瀚的火星荒原上,人类首次尝试以团队形式建立永久殖民地。《火星求生:先锋》作为首款VR视角的火星生存模拟...

剑与远征最新兑换码大全:8.5版本礼包码一览

开篇 《剑与远征》作为一款深受玩家喜爱的策略卡牌游戏,每逢版本更新或节日庆典都会推出丰厚的兑换码福利。在...

原神寒天之钉副本秘密路线探索教程

——解锁雪山之巅与隐藏资源的终极指南 一、前置任务与核心机制解析 (1)「山中之物」任务:登顶的钥匙 寒天之...

光遇复刻先祖与红色先祖双位置对照地图攻略

光遇复刻先祖与红色先祖双位置对照地图攻略 的核心在于理解两类先祖的时空分布规律。复刻先祖通常以季节为单位...

奇迹暖暖机械诗人套装材料收集攻略一览

一、套装背景与核心亮点 机械诗人是《奇迹暖暖》中一套以蒸汽朋克与机械美学为主题的稀有套装,其设计灵感源自...

刺客信条幻景冷门古迹位置深度解析

《刺客信条:幻景》以九世纪巴格达为舞台,将66处历史古迹融入开放世界的各个角落。这些冷门古迹不仅承载着游戏...

最终幻想16石塔试炼新手必看入门教学

在《最终幻想16》的世界中,石塔试炼是检验玩家战斗策略与操作技巧的核心挑战。这些隐藏在各地的试炼不仅承载着...

刺客信条:幻景隐藏花园谜题破解技巧

在巴格达错综复杂的街巷深处,《刺客信条:幻景》的隐藏花园谜题如同散落黄金时代的拼图,将历史符号与空间叙...

炉石传说奥秘骑奥秘联动与节奏掌控技巧

一、职业背景与奥秘体系特色 奥秘骑是《炉石传说》中圣骑士职业的经典快攻流派,以奥秘联动与节奏压制为核心特...

生化危机4:重制版餐厅座位排列逻辑深度解析

宴会厅内悬挂的古老画像并非单纯装饰,餐桌旁错落摆放的十二把椅子暗藏玄机。当里昂与阿什莉踏入这个空间,游...

合金装备5:幻痛豹纹壁虎隐藏要素捕捉攻略

在阿富汗与非洲的广袤战场上,《合金装备5:幻痛》的玩家们总会被一个不起眼却充满挑战的目标吸引——豹纹壁虎...