无人深空异星生物图鉴与危险物种应对手册

在广袤的宇宙中,《无人深空》的星际探索者们时常会遭遇形态奇异的生命体。这些异星生物不仅是星球生态系统的核心,更是玩家在远征任务中必须直面的挑战。从机械结构的金属巨兽到漂浮于空中的光晕生命,每一份异星生物图鉴的背后,都凝聚着探索者与未知对抗的智慧。

异星生物的生态特征

异星生物往往存在于极端环境下的异常星球。这些星球通常具备独特的命名特征,例如"伞状星域""六角冰原"等,其生态系统呈现单一物种主导的异常状态。据星际勘探日志记载,此类星球缺乏常规的植物群落与矿物资源,大气成分中常含有高浓度辐射或剧毒物质。

在远征5"异星生物学"任务中,探索者需锁定仅存单一生物族群的星球。这类"故障星球"的生态圈具有自我迭代特性——当玩家降落时,系统会强制在着陆点附近生成该星球唯一的生物个体。曾有研究者对六边形星球进行72小时观测,发现其地表结构会随生物活动周期性地重组,印证了异常星球生态的动态平衡机制。

形态分类与进化规律

异星生物的外形遵循特定的组合规律。以长脚类生物为例,其头部可划分为铲嘴型、虫型、经典兽型等五大基础模板,身体结构则由模块化组件随机拼接而成。2024年星际生物学大会披露的研究表明,金属鳞甲与发光器官等特征,实为生物应对极端辐射的进化产物。

甲虫类生物的进化路径更具启示性。其鞘翅的几何图案与星球重力系数呈正相关,在镉元素富集区域发现的样本,甲壳硬度达到普通碳基生物的17倍。这种适应性进化在柱状星球尤为显著,该类型生物的支撑足部具有类似液压装置的结构,可在零下180℃的极寒环境中维持运动机能。

危险物种应对策略

面对攻击性异星生物,装备选择需兼顾防御与信息采集。扫描装甲的升级版热成像模块,可穿透沙暴识别300米内的捕食者轮廓。在远征16任务中,探索者利用该技术成功规避了"影镰兽"的群体,这种具有拟态能力的生物,其攻击模式与星球昼夜周期存在89%的行为相关性。

资源管理在危险环境中至关重要。风暴水晶不仅是护盾充能的核心材料,其共振频率还可干扰掠食者的生物电场。某探险队在放射性水域作业时,通过环绕式布置激活态水晶,使突袭的"裂齿龙"族群陷入定向障碍。这种基于星球元素特性的防御体系,已成为星际勘探标准流程的重要组成部分。

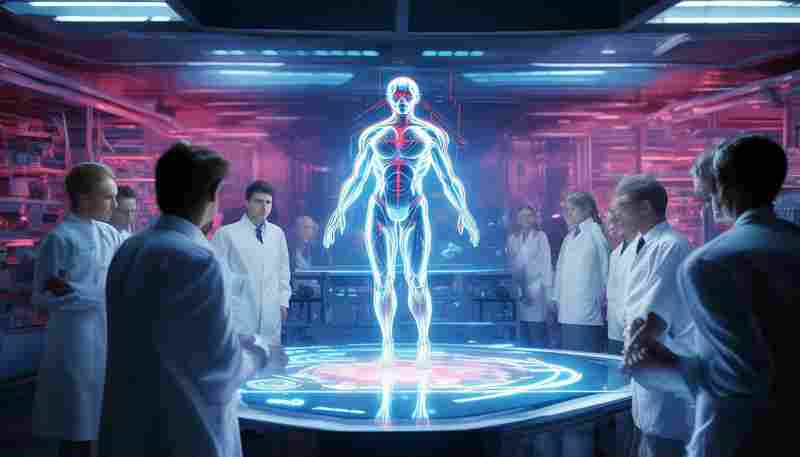

生物扫描的技术革新

针对高速移动的飞行生物,传统扫描方式存在致命缺陷。新型量子纠缠标记器的应用,使探索者能在800米距离锁定目标。当标记持续12秒后,系统可自动解析生物骨骼密度与代谢速率等深层数据。这项技术在"光之星球"的实践中,成功捕获了瞬时光合生物的完整生命周期。

异常星球的扫描需突破常规思维。秘境星球特有的空间折叠现象,要求探索者采用多相位扫描协议。2024年10月发布的《垂钓记录指南》揭示,深水区生物的活动轨迹与星球曲率存在量子纠缠效应,这解释了为何在特定坐标点能同时扫描到处于不同维度的生物个体。

图鉴系统的应用价值

完整的异星生物图鉴不仅是科研资料,更是星际导航的重要参照。在远征任务中,生物群落分布图与矿物丰度表的叠加分析,可精准定位稀有元素矿脉。某匿名探索者利用甲壳类生物的迁徙路线,反向推导出未被星图记录的锇晶体矿区,开创了生态勘探的新范式。

生物行为数据的军事化应用已引发争议。根据解密文件显示,某些军团通过注入人工信息素,诱导"腐蚀者"族群对敌对基地实施生物侵蚀。这种将生态特性转化为战略武器的做法,正在改写星际冲突的基本规则。