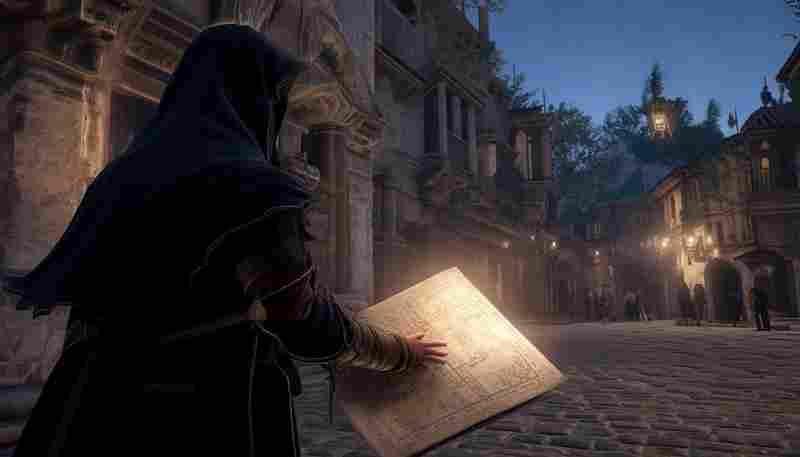

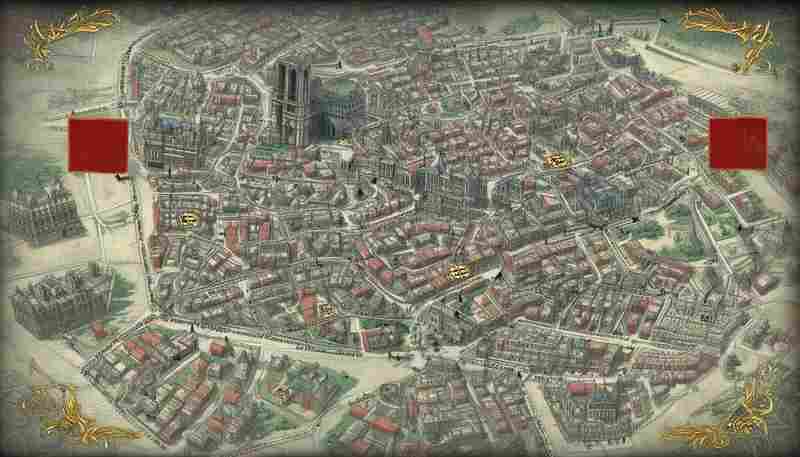

刺客信条:幻景历史古迹农业区域位置详解

在《刺客信条:幻景》的开放世界中,历史古迹与农业区域的布局不仅是场景设计的亮点,更承载着对9世纪巴格达黄金时代的细腻还原。从底格里斯河畔的灌溉系统到沙漠边缘的绿洲农田,游戏通过地理细节与人文元素的交织,构建出一个兼具真实性与艺术性的历史图景。本文将从地理逻辑、文化符号、技术考据等多个维度,解析这些区域如何成为连接虚拟与现实的桥梁。

地理与地形逻辑

游戏中的农业区域主要集中在底格里斯河东岸与城市外围的冲积平原。开发团队参考了阿拔斯王朝时期的尼罗河-两河流域灌溉模式,将农田设计为辐射状分布的条田结构。这种布局不仅符合历史上"分流引水"的农业技术,更通过视觉上的规律性强化了玩家对古代水利文明的认知。例如,萨马拉遗址附近的虚拟农田中,残留的坎儿井暗渠与现实中伊拉克考古发现的灌溉遗迹高度吻合。

地形落差的设计同样暗含深意。西北部的高地农田采用梯田形式,而南部平原则以开阔的麦田为主。这种差异不仅呼应了巴格达周边真实的地理特征,还通过作物类型(高地种植橄榄、低地种植小麦)反映了中世纪近东农业的垂直分布规律。历史学家珍妮特·阿布-卢格霍德在《欧洲霸权之前》中提出的"生态区域经济"理论,在此得到了游戏化的具象呈现。

农业技术还原

游戏中随处可见的"水轮-水渠"系统,是对黄金时代农业机械的精准复刻。开发组聘请的技术史顾问指出,9世纪波斯地区已普及改进型萨基亚水车,这种装置通过齿轮传动实现连续提水,其三维模型在游戏中能以动态运转状态呈现。当玩家攀爬这些直径超过4米的木制水轮时,表面磨损纹理与开罗艺术博物馆藏的12世纪水车残件如出一辙。

作物生长周期则采用了符号化的表现手法。虽然游戏未完全模拟季节变化,但通过田地的三种状态(翻耕、播种、成熟)暗示农业生产节奏。这种设计既规避了开放世界的时间管理复杂性,又暗合了中世纪农业文献《纳巴泰农书》中记载的"三季轮作法"。在巴斯拉郊外的虚拟果园里,椰枣树与石榴树的混种模式,更是直接参考了大英图书馆藏的《基塔布·费拉哈》手抄本插图。

历史事件关联

阿拔斯王朝的农业危机在游戏中转化为可探索的叙事线索。在库法附近的废弃村庄,龟裂的田地与干涸的水渠构成环境叙事——这对应着历史上869-883年辛吉起义期间,奴隶劳工破坏灌溉系统导致农业崩溃的真实事件。环境美术总监在接受《游戏开发者》杂志采访时透露,团队特意在焦土中埋藏了生锈的农具与破碎的陶罐,强化文明衰落的沉浸感。

相反,巴格达城郊的繁荣农田则暗喻着哈伦·拉希德统治时期的鼎盛。根据游戏内文献记载,某处粮仓遗址的储量数据(约合3000公吨)与历史学家休·肯尼迪估算的9世纪巴格达年粮食储备量基本持平。这种数据层面的考据,使虚拟场景具备了学术级别的可信度。当玩家策马穿过金色麦浪时,实际上正在穿越一组经过游戏化处理的经济史数据库。

文化符号解读

农田边界处的界碑雕刻着库法体阿拉伯文,内容多摘录自《古兰经》中关于土地馈赠的经文。这种将信仰符号植入生产空间的设计,呼应了法中"瓦克夫"(宗教基金)土地制度的特殊性。艺术设定集显示,界碑纹样参考了现存于伊斯坦布尔托普卡帕宫的9世纪地契石碑,连风化剥蚀的痕迹都经过数字化模拟。

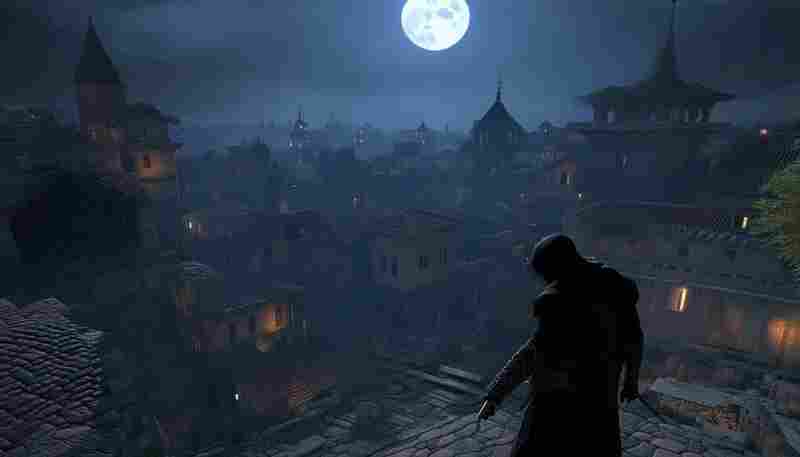

在夜间场景中,农田区域会随机出现举着火把巡逻的村庄守卫。这不仅强化了游戏玩法中的潜行机制,更暗含对历史真实的隐喻——阿拔斯王朝后期,农村民兵组织的兴起正是中央权力衰微的征兆。剑桥大学中东史教授彼得·布朗曾指出:"农田里的火把,既是生产的保障,也是暴力的前奏。"游戏通过这种动态场景,将学术观点转化为玩家可感知的交互体验。

相关游戏攻略推荐

随机游戏攻略推荐

泰拉瑞亚血腥砍刀前期获取技巧分享

在泰拉瑞亚的冒险旅程中,血腥砍刀作为一把兼具实用性与趣味性的回旋镖武器,常被玩家视为前期的过渡神器。其...

无限暖暖援助志愿兵团每日任务速刷指南

在《无限暖暖》的奇幻世界中,"援助志愿兵团"作为见闻任务的重要一环,既是玩家探索地图的契机,也是积累资源的...

新笑傲江湖奇遇大全:残香任务线索与你的菜互动触发技巧

作为《新笑傲江湖》最具人气的隐藏奇遇,残香任务因其特殊的触发方式和感人至深的剧情线备受关注。本攻略将深...

lol手游金币与精粹关系解析:胜场奖励如何翻倍

在《英雄联盟手游》中,金币与精粹是玩家获取英雄、皮肤及提升账号实力的核心资源。 金币(游戏内已改为蓝色精...

光与夜之恋免费获取银河碎屑秘籍

在《光与夜之恋》中,银河碎屑作为突破材料与兑换货币的双重属性,直接影响角色养成进度。想要免费获取银河碎...

宝可梦大探险闪光宝可梦高效获取攻略

一、游戏背景与核心特色 《宝可梦大探险》是一款以“方可乐岛”为舞台的休闲收集对战手游,宝可梦以独特的方块...

TOEM 2通关后隐藏内容解锁教学

穿过《TOEM 2》的主线结局并非旅程的终点,镜头背后仍藏着无数未被发现的惊喜。这款以摄影为核心的冒险游戏,通...

龙之信条2灾厄到来支线任务全成就达成攻略

深藏在《龙之信条2》庞大世界观中的支线任务“灾厄到来”,因其复杂的时间节点与多线程叙事成为玩家探索的难点...

幻兽帕鲁露娜蒂高概率掉落物实测

在《幻兽帕鲁》的开放世界中,露娜蒂以其独特的暗属性与神秘的行踪成为玩家探索的重点目标。围绕其掉落物的实...

怪物猎人世界帝王金长刀岩贼实战技巧与输出手法

在《怪物猎人世界》的武器库中,帝王金长刀·岩贼以其独特的爆破属性与特殊会心机制,成为虫棍玩家探索极限输出...

山海镜花灵器碎片收集与兑换全攻略

作为《山海镜花》玩家构建战力的核心系统,灵器碎片收集与兑换全攻略必须从基础认知开始。新手需明确灵器分为...

鬼武者3速通流程与关键节点提示

《鬼武者3》作为经典动作游戏的标杆,其速通玩法对操作精度与路线规划有着极高要求。通过精准的关卡节点控制与...

我功夫特牛峨眉地图全探索与彩蛋位置汇总

峨眉作为游戏中期核心战场,30关设计融合竹林、栈道、佛像群三大地形。新手建议优先解锁「清音阁」路线,前10关...

火影忍者木叶丸疾风传奥义对敌人克制效果分析

一、游戏背景与世界观 本作以《火影忍者疾风传》主线剧情为蓝本,聚焦木叶丸班新生代的成长历程。玩家将操控木...

怪物猎人崛起版本更新后强势武器推荐清单

一、版本迭代后的武器生态:机制革新与强度洗牌 随着《怪物猎人崛起》多次版本更新,武器强度因新机制、替换技...

三国志幻想大陆钓鱼玩法搭配武将阵容推荐

2025年新春版本中,《三国志幻想大陆》推出幻想服专属战区,新增武将【望舒蔡文姬】与钓鱼玩法形成深度联动。当...

漫漫长夜神秘湖加温山洞与熊洞位置对比攻略

在《漫漫长夜》的极寒世界中,神秘湖(Mystery Lake)作为新手玩家的“永恒家园”,其地形与资源分布直接影响着生...

一梦江湖洛神花高效采集法:每日必刷点位推荐

一、洛神花核心价值与刷新机制解析 洛神花作为一梦江湖中重要的制药材料,是制作高级回血药"洛灵散"的核心原料...

最强蜗牛特工低战力通关阵容搭配推荐

开篇 在《最强蜗牛》中,特工玩法是资源获取的核心模块之一,但对于战力有限的玩家而言,如何在有限的属性下通...

异次元大作战高效战力提升法:每日任务与公会兑换

一、每日任务的战略价值与执行技巧 1.1 任务优先级与资源杠杆效应 在《异次元大作战》中,每日任务是平民玩家获...

阴阳师百目鬼高胜率阵容搭配方案分享

1. 版本背景:百目鬼的定位与适配环境 作为《阴阳师》中兼具控制与干扰能力的SR式神,百目鬼凭借独特的“凝视”...

无限暖暖观察之旅行宫遗迹谜题答案合集

在探索《无限暖暖》的奇幻世界时,旅行宫遗迹的谜题如同一座座精巧的迷宫,既考验玩家的观察力,又暗藏设计师...

原神吉盖克斯最新坐标与捕捉技巧分享

一、吉盖克斯的战略价值与核心定位 角色突破与资源稀缺性 作为须弥版本新增的稀有元素生物,吉盖克斯(Jigexis)...

逆向坍塌面包房行动二进制密码快速获取技巧

在《逆向坍塌:面包房行动》的叙事框架中,二进制密码不仅是解谜要素,更是串联起《少女前线》时间线的重要载...

艾尔登法环DLC仕女剑削韧与异常状态叠加攻略

在《艾尔登法环》DLC黄金树幽影中,仕女剑以其独特的轻大剑模组与高削韧特性,成为兼具优雅与实战价值的武器。...

我的侠客新手必看拳法套路选择与武学培养

一、拳法入门定位与核心优势解析 拳系武学的江湖生存法则 在《我的侠客》的开放世界中,拳法堪称新手最易上手的...

王者荣耀吕布对线盾山必看:附魔机制与越塔强攻教学

一、附魔机制解析:吕布克制盾山的核心逻辑 1.1 附魔状态对护盾的降维打击 吕布的附魔机制是其对抗盾山的战略根...

黑神话悟空石敢当弱点解析与高效输出技巧

在《黑神话:悟空》的冒险旅程中,石敢当作为黄风岭的隐藏妖王,凭借高防御与大范围攻击成为玩家的棘手挑战。...

宝可梦朱紫宝主挑战地图路线全指引

开篇 《宝可梦朱紫》作为系列首部开放世界作品,其核心主线之一的“传说之路”围绕挑战五位宝主展开。这些宝主...

少年三国志零真龙试炼全阶段攻略与通关奖励汇总

一、活动概览与奖励总览 真龙试炼是《少年三国志零》开服7天的核心限时活动,玩家通过完成每日任务积累“龙气”...

战场兄弟高效刷红装地图路线与技巧

在《战场兄弟》的残酷中世纪战场上,红装作为顶级装备往往能扭转战局。老练的佣兵团长们发现,某些特定区域的...

缺氧氢气发电系统搭建与资源循环优化指南

在能源需求与环境保护双重挑战下,构建高效稳定的氢气发电系统成为解决缺氧环境下能源供应难题的关键。氢气发...

逸剑风云决将军府剧情瑶姬好感度选择影响

江湖纷争中,瑶姬的刀光剑影不仅映照出玄火教的权谋暗涌,更牵动着玩家在《逸剑风云决》中的情感抉择。将军府...

云上城之歌安卓与iOS好友互通问题解析

云上城之歌的跨平台好友互通机制,本质上是通过服务器架构实现的"软互通"。安卓与iOS玩家可在同一服务器内组队、...

江南百景图全地图NPC分布与作用详解

——从功能性到剧情性,深度解析NPC资源博弈策略 一、功能性NPC:资源博弈的核心战场 1. 散财童子与黑心商人:利益...

斗罗大陆武魂觉醒深海乐章4-4平民玩家通关阵容推荐

一、关卡机制解析:属性克制链与敌方特性 深海乐章4-4作为第四章中段核心关卡,敌方阵容以 全土属性魂师 为主,...

动物森友会手机版鱼饵使用与刷鱼效率提升

《动物森友会》手机版自2022年更新中文支持后,其便携性与社交属性大幅提升。作为核心玩法之一的钓鱼系统,鱼饵...

战双帕弥什罗塞塔间章隐藏路线完全攻略

作为《战双帕弥什》人气角色罗塞塔·凛冽的核心剧情线,间章隐藏路线承载着角色背景深度与高难度挑战的双重价值...

原神流纹京紫蝶鱼分布地图及最佳钓法教学

一、流纹京紫蝶鱼基本信息与核心价值 流纹京紫蝶鱼是稻妻地区特有的3星观赏鱼类,以其淡紫色流纹和优雅姿态被称...

大侠立志传黑猿隐藏任务触发方式详解

在《大侠立志传》的江湖世界中,琅琊剑阁后山的黑猿不仅是实力强劲的对手,更关联着多条隐藏剧情与门派发展脉...