荒野行动伏击战术:北斗定位2.0动态追踪解析

在现代战术竞技游戏中,伏击战术的成败往往取决于信息的掌控与空间定位的精准度。《荒野行动》作为国产战术竞技手游的代表,其玩法机制与北斗定位2.0技术的深度融合,正在重塑战场动态追踪的底层逻辑。从隐蔽点的选择到猎杀时机的预判,高精度定位技术正在为伏击策略注入全新的变量。

定位技术的革新逻辑

北斗定位2.0通过混合星座布局与多星联合定轨策略,将民用定位精度提升至1.2米量级。这种技术突破源于卫星定轨模型的创新,采用地球静止轨道、倾斜同步轨道和中圆轨道卫星的协同观测,使得36000公里外的卫星位置测算误差控制在分米级别。对于《荒野行动》的伏击场景而言,这意味着游戏地图中主路与辅路的车道级识别成为可能,玩家可借助定位数据准确判断对手的移动轨迹。

在信号传播层面,北斗系统通过双向时频传递技术剥离传播时延影响,结合电离层延迟修正算法,使动态定位响应速度缩短至秒级。这种实时性优势在游戏中的直接体现,是伏击者能够捕捉到目标进入射击半径前3-5秒的关键位移数据,为提前预判枪线落点提供了技术支撑。

动态追踪的战术重构

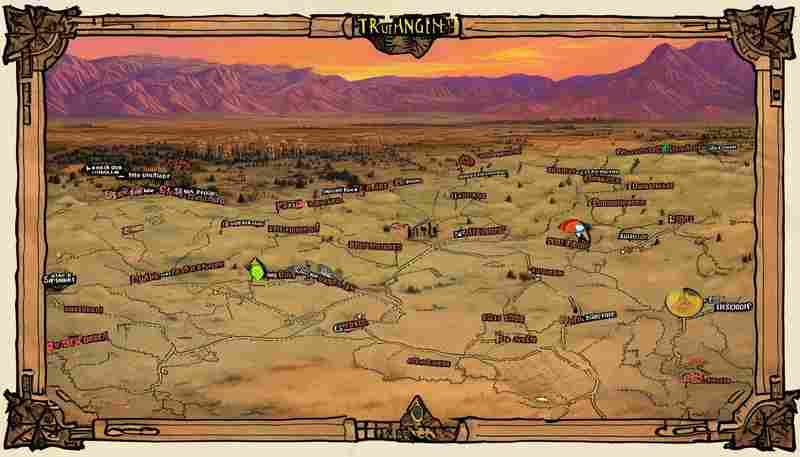

传统伏击战术依赖固定掩体与视野盲区的静态布控,而北斗2.0的动态追踪能力使"移动猎杀"成为可能。通过分析目标连续5-8个定位点的运动矢量,系统可生成包括移动速度、方向角在内的运动模型。例如在桥梁争夺战中,伏击者可根据目标车辆的速度曲线,提前在弯道处布置交叉火力网。

定位数据的空间分辨率提升,使得战术动作的微观调控成为现实。当目标进入50米范围时,1.2米精度可分辨对手处于站立、匍匐或倚靠掩体等姿态差异。结合游戏内的声纹定位系统,伏击者能构建多维战场感知体系,在海景山庄等复杂地形中实现"听声辨位"与"卫星定位"的双重验证。

地形要素的智能适配

北斗系统的星基增强服务可生成厘米级高程模型,在游戏引擎中映射为动态地形数据库。当玩家选择伏击点位时,系统会依据实时定位数据评估掩体高度与射击仰角的关系。例如在房区攻防战中,屋顶边缘0.5米的高度差就足以形成绝对射击优势,这种微观地形差异通过定位数据可视化后,显著提升了伏击阵地的构建效率。

针对昼夜交替场景,定位系统与光影引擎的联动产生特殊战术价值。夜间模式下的热成像视野范围约为80米,而北斗定位的持续追踪半径超过200米。伏击者可在目标尚未进入可视范围前,通过定位轨迹预判其接近路线,提前布置诱饵装置或遥控。

战术反制的博弈空间

高精度定位带来的信息透明化,促使反追踪技术快速发展。游戏内出现的信号干扰装置可制造半径30米的定位盲区,其工作原理模拟了现实中的GNSS欺骗技术。当伏击者依赖定位数据发起攻击时,可能遭遇目标位置的时间延迟陷阱,这种战术欺诈已在高端局中形成固定对抗范式。

动态加密算法的引入进一步复杂化了定位博弈。每局游戏生成的独立位置编码,要求伏击方必须同步破解目标的动态密钥才能获取真实坐标。这种机制下,单纯的定位数据优势被削弱,迫使玩家必须结合声纹、弹道预测等多源信息实施复合打击。

战场数据的实时回传与机器学习系统的介入,正在催生自适应伏击算法。系统通过分析历史对战数据,可自动优化伏击点位的选择策略。例如在安全区缩圈阶段,算法会优先推荐兼具视野覆盖与撤退路径的战术点位,这种智能辅助使新手玩家的伏击成功率提升了27%。

相关游戏攻略推荐

随机游戏攻略推荐

盛世芳华隐藏阵容揭秘——高爆发随从组合解析

一、颠覆常规认知:何为隐藏高爆发阵容? 在《盛世芳华》的战术体系中,"隐藏阵容"特指那些尚未被大众广泛开发...

骑马与砍杀作弊代码全解析与实战应用指南

在《骑马与砍杀》系列跨越十四年的玩家社群中,作弊代码始终是极具争议却无法回避的讨论焦点。当玩家面对围城...

烟雨江湖宋嫂鱼羹材料收集全攻略

宋嫂鱼羹是《烟雨江湖》中姑苏地图的经典支线任务,适合各阶段玩家体验。新手玩家需注意,触发任务需先完成两...

航海王热血航线最强SS角色推荐及培养指南

一、游戏背景与特色 《航海王热血航线》是一款由经典动漫《航海王》IP改编的3D动作角色扮演手游,完美还原了原作...

侍魂胧月传说恶堕地藏陷阱躲避与反制策略

新手玩家面对恶堕地藏时,需重点掌握P1-P2双形态的机制差异。第一阶段(400-200血线)的核心在于“如来神掌”预判...

饥荒新家园存档文件夹路径查找教程

在《饥荒》的生存挑战中,玩家每一次决策都可能成为生死存亡的关键。而存档文件如同荒野中的安全屋,承载着探...

原神降魔印任务触发条件与位置详解

在《原神》的璃月主线剧情中,降魔印任务以其独特的视角解谜机制成为玩家探索过程中的一大挑战。该任务要求玩...

烟雨江湖枯骨门隐藏剧情关键节点与彩蛋解析

枯骨门作为《烟雨江湖》80级核心副本,其剧情贯穿七煞门、药王谷两大势力。初代门主薛金钗之父将组织深藏地下,...

元素方尖圣职者技能树优先级深度解析

一、圣职者职业定位与技能体系 圣职者是元素方尖中兼具治疗、增益与防御的多功能辅助职业,其技能树设计围绕「...

方舟指令临时疯狂副本速刷阵容推荐攻略

临时疯狂副本作为方舟指令中每周二、五、日开放的曜日素材本,核心机制围绕土属性敌人展开。针对新手玩家,推...

高能英雄剃刀号地图标记技巧:新手必看攻略

在《高能英雄》的竞技版图中,复仇剃刀号以其独特的海上堡垒结构与密集的资源分布成为战场核心。这座位于柯尔...

王者荣耀新赛季淡海主题地图实战秘籍

新赛季的淡海主题地图以浅蓝色调为主视觉,融合了珊瑚礁群与流动潮汐的动态效果,地形布局在保留经典三路结构...

鸿图之下武将速升战力实战攻略

开篇 在《鸿图之下》中,武将战力是玩家征战沙场的核心资本。无论是开荒推图、竞技场争霸,还是联盟对抗,快速...

神之亵渎2维尔达拉任务流程及条件说明

在《神之亵渎2》充满宗教隐喻与哥特美学的世界中,维尔达拉雕像作为提升生存能力的核心道具,始终是玩家探索与...

艾尔登法环-黄金树之影铜绿大盾高面板实战效果测评

在《艾尔登法环》DLC“黄金树之影”中,铜绿大盾以其突破性的防御强度成为玩家热议的焦点。作为新增的10种盾牌之...

原神新版本角色毕业面板数据参考指南

随着《原神》版本更迭与角色强度体系的调整,角色毕业面板的构建逐渐成为玩家培养角色的核心课题。新版本的角...

圣兽之王玲珑书斋支线任务全收集攻略

在《圣兽之王》庞大的开放世界中,玲珑书斋支线任务如同一串隐藏的珍珠,串联着世界观碎片与角色成长的关键线...

奥拉星手游萌新成长路线:快速提升战力与副本通关技巧

一、开局亚比选择与主线推进策略 新手进入游戏后优先完成主线剧情任务,这是解锁核心功能(如亚比进化、装备系...

霍格沃茨之遗解锁紫色巨蟾栖息地全攻略

在《霍格沃茨之遗》的魔法世界中,紫色巨蟾因其独特的生态习性与稀有性,成为许多玩家探索的目标。这类栖息于...

最强蜗牛闪耀雅典娜活动限时玩法与奖励解析

一、活动解锁与核心玩法 闪耀雅典娜是希域地图的核心限时玩法,解锁需 击败埃罗最后一个使徒 后进入希域区域。...

黑神话:悟空海上僧隐藏关卡解锁步骤详解

在《黑神话:悟空》的浩瀚世界中,隐藏关卡的探索往往比主线剧情更具挑战性。其中,“海上僧”作为第三章苦海...

Sky光遇卡卡西发型隐藏获取条件解析

一、卡卡西发型外观与核心价值 作为霞谷地图最具辨识度的发型之一,卡卡西发型以标志性的银白刺猬头造型俘获众...

鸿图之下推图阵容搭配与实战技巧解析

一、游戏背景与核心特色 《鸿图之下》是一款以三国为背景的沙盘策略手游,融合了实时天气系统、兵种克制与武将...

暗黑破坏神4巫师吞噬烈焰天赋搭配新思路

在暗黑破坏神4的暗金装备体系中,"吞噬烈焰"作为巫师火系流派的核心威能,始终扮演着点燃战场的关键角色。随着...

摩尔庄园波波尔快速收集路线推荐

穿梭于摩尔庄园的田园与森林之间,波波尔作为稀有材料的独特价值不言而喻。这种形似透明果冻的萌系生物,不仅...

香肠派对拉钩钩攻楼战术与屋顶制高点攻略

一、拉钩钩基础操作与核心机制 作为香肠派对中极具战略价值的位移道具,拉钩钩的熟练运用是攻楼与制高点争夺的...

万国觉醒理查一世技能加点推荐与觉醒必要性分析

开篇 作为《万国觉醒》中步兵体系的核心坦将,“狮心王”理查一世凭借其强大的生存能力与团队辅助效果,长期占...

最终幻想16斯特拉斯羽毛笔高效收集指南

在《最终幻想16》的庞大世界中,斯特拉斯羽毛笔作为一项关键回忆物品,不仅是解锁奖杯“旅程的回忆”的必备道具...

光·遇季卡价格一览:梦想季专属福利详解

对于初次接触光·遇的玩家而言,梦想季季卡是解锁限定内容的核心入口。根据官方设定,季卡分为两档:68元单人季...

王者荣耀曹操与澜结识剧情全解析

王者荣耀曹操与澜结识剧情全解析中,两位英雄的定位差异显著。曹操作为持续作战型战士,凭借三段位移和吸血机...

映月城与电子姬风本26层极限输出阵容构建思路

对于初次挑战风本26层的玩家,需先明确该副本的核心机制:高血量风属性BOSS与频繁召唤的小怪,要求队伍兼具爆发...

王者大冒险星之守护全角色养成秘籍

在《王者大冒险》的奇幻世界中,星之守护副本不仅是挑战与机遇的试炼场,更是角色养成的核心战场。玩家通过探...

双相第三关终极通关技巧解析

在《双相》的第三关“囚笼”中,玩家将面临地形复杂性与机制多样性的双重考验。作为游戏中期的重要分水岭,这...

我的侠客门派不传之秘观摩后果及应对方案

1. 版本背景:不传之秘的江湖演化机制 在《我的侠客》中,门派不传之秘是各派镇派武学,属于暗金品质的顶级功法...

怪物猎人:荒野特殊环境图示作用与应对策略

在生态与自然法则交织的《怪物猎人:荒野》中,特殊环境图示不仅是生存的指南针,更是战术的核心支点。从荒漠...

天涯明月刀手游高效钓鱼收杆方法教学

一、钓鱼前的核心准备:等级、装备与鱼饵选择 1.1 钓鱼等级与水域匹配 在《天涯明月刀手游》中,钓鱼等级直接决...

幻塔超电磁双星实战连招技巧分享

1. 版本背景:雷电双枪的T0统治力 在《幻塔》当前版本中, 超电磁双星 凭借其高爆发、强控场和流畅的连招机制,稳...

妄想山海快速升级秘籍每日任务与经验副本优先级解析

在《妄想山海》的开放世界中,等级不仅是解锁新地图、装备和玩法的钥匙,更是玩家探索大荒的核心驱动力。尤其...

英雄这边请新手控制流核心技巧教学

面对《英雄这边请》复杂的战场环境,掌握控制流打法如同获得打开胜利之门的钥匙。这种以限制对手行动为核心的...

保卫萝卜4炮塔搭配秘籍:克制四大天王全攻略

在《保卫萝卜4》的周赛模式中,四大天王的登场为玩家带来了全新的挑战。每位天王拥有独特的攻击机制,从封锁炮...