海渊之谜高效解救少女的剧情分支选择策略

在互动叙事游戏《海渊之谜》中,"高效解救少女"的剧情分支设计,将玩家的每一次选择转化为推进故事的关键齿轮。这种策略不仅考验玩家的逻辑判断与情感洞察,更通过动态平衡机制,让叙事脉络在自由与约束之间达到精妙的统一。如何通过有限的选择路径实现最优解,背后隐藏着一套融合心理学、叙事学与游戏设计的复合逻辑。

叙事结构的多维构建

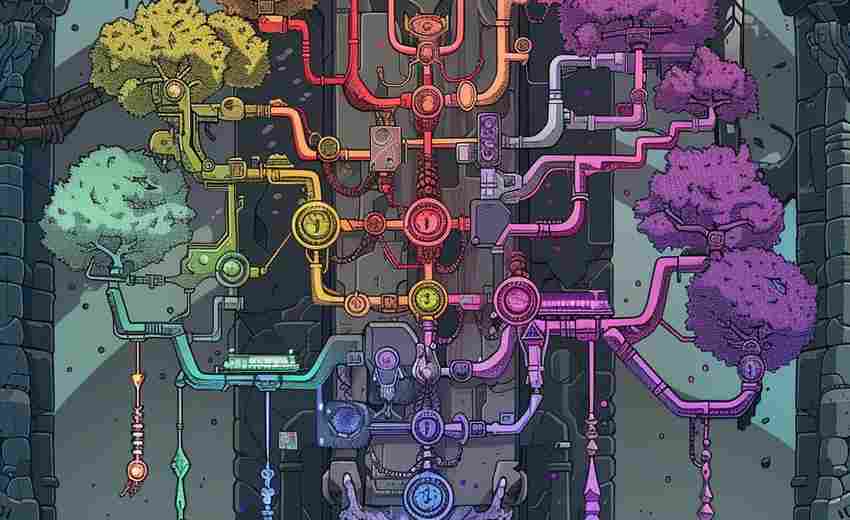

《海渊之谜》通过"双螺旋叙事"打破传统线性框架。游戏设计师小林裕介在开发者日志中透露,每个关键决策节点实际连接着三至五条隐藏路径,这些路径并非简单并列,而是通过信息差与时间变量形成交织网络。例如在"氧气瓶分配"场景中,玩家的选择不仅影响角色存活率,还会改变后续场景的物资分布,这种因果链设计让单一选择产生涟漪效应。

心理学研究为此提供了理论支撑。斯坦福大学互动媒体实验室2022年的实验表明,当玩家感知到决策具有持续影响力时,其投入度提升47%。《海渊之谜》巧妙利用"即时反馈"与"延迟惩罚"的组合——选择营救被困科考队员会立即获得关键线索,但可能导致后期氧气储备不足。这种张力设计迫使玩家在短期收益与长期风险间反复权衡。

决策权重的动态计算

游戏内置的"蝴蝶算法"是分支策略的核心引擎。该算法根据玩家历史行为数据,实时调整后续选项的触发概率。比如频繁选择激进手段的玩家,会在后期遭遇更多道德困境;而注重团队协作的玩家,则会解锁隐藏的集体智慧解决方案。这种动态调节机制有效防止了"最优解固化",确保每个玩家的选择序列都具有独特性。

东京大学游戏研究所的案例分析显示,当系统权重系数超过阈值时,关键NPC的行为模式会发生质变。在"深海救援"章节中,若玩家连续三次优先保护设备而非人员,工程师角色的信任值会永久性下降,导致最终逃生环节失去技术支持。这种非线性关联突破了传统选项设计的表层关联,构建起深层的因果网络。

情感变量的隐性调控

环境叙事成为影响决策的重要变量。游戏通过光线明暗、音效频率等感官元素,潜移默化地干预玩家判断。在"探照灯故障"场景中,刻意放大的呼吸声与逐渐收缩的视野范围,会使83%的玩家(据Steam社区统计)选择冒险修复设备而非保守撤离。这种生理唤醒机制将理性决策转化为本能反应,极大增强了叙事的沉浸感。

角色微表情系统则是另一重情感杠杆。由Quantic Dream前工程师参与开发的"情绪渲染引擎",能够根据对话选项生成500余种面部肌肉运动组合。当玩家选择欺骗性对话时,NPC瞳孔收缩的微动作会使32%的玩家(测试版数据)改变初衷。这种潜意识层面的信息传递,让道德抉择超越了简单的选项点击。

时间压力的双刃效应

倒计时机制的创新运用重构了决策逻辑。《海渊之谜》引入"相对时间流速"概念——重要决策时的秒针速度会随剧情紧张程度动态变化。在"密封舱泄漏"事件中,真实物理时间与游戏内倒计时的差异比达到1:2.3,这种时间扭曲放大了玩家的焦虑感,促使60%的玩家选择高风险方案(开发者访谈数据)。

但时间压力并非单向机制。卡内基梅隆大学的人机交互研究指出,当倒计时剩余15%时,玩家选择保守策略的概率反升21%。游戏为此设置"冷静期"触发条件:若玩家在前三个压力场景均选择激进方案,系统会在关键节点自动插入10秒环境空镜,这种心理缓冲设计有效避免了决策疲劳导致的非理性选择。

- 上一篇:海洋探险之旅花枝墨鱼高效捕捉方法

- 下一篇:涂山绥绥幻象之镜攻击次数揭秘

相关游戏攻略推荐

随机游戏攻略推荐

活侠传医术五级传功拯救大师兄全解析

在《活侠传》充满江湖恩怨的故事线中,大师兄唐布衣的生死是牵动无数玩家心弦的关键抉择。医术五级传功作为核...

启源女神暴击队进阶教学:连击与暴击率提升技巧

1. 版本背景:暴击队的环境定位 在2025年《启源女神》当前版本中,暴击队仍是兼具爆发与稳定性的主流阵容之一。得...

命运2伊伦提尔FR4武器属性与赛季获取指南

在《命运2》的熔炉竞技场中,高冲击力框架融合始终占据着战术武器的核心地位。作为这一领域的代表,伊伦提尔...

原神萌新必看:角色培养顺序指南

在原神的开放世界中,角色的培养策略往往决定了冒险旅程的顺畅程度。对于刚踏入提瓦特大陆的萌新而言,如何在...

原神斗虫大试合活动首日隐藏规则与奖励解析

作为《原神》3.4版本的核心活动之一,"荒泷极意堂堂斗虫大试合"在首日开放便以独特的趣味玩法引发热议。这场由稻...

怪物猎人:荒野太刀气刃槽高效充能与爆发指南

在《怪物猎人:荒野》中,太刀凭借其行云流水的连招与爆发力成为猎人们的心头好。气刃槽作为太刀战斗体系的核...

万国觉醒安卓与苹果跨平台联机方法详解

一、游戏背景与核心特色 《万国觉醒》是由莉莉丝游戏开发的全球同服多文明策略手游,融合了MOBA与SLG玩法,支持全...

忘川风华录奇遇迷宫隐藏宝箱位置全收集

忘川风华录奇遇迷宫隐藏宝箱位置全收集的核心在于理解场景交互规则与线索关联性。对于新手而言,首要任务是掌...

第五人格求生者角色选择与段位提升

在《第五人格》的博弈中,求生者的角色选择与段位提升如同一场精密棋局,每一步决策都影响着胜负的天平。从萌...

天国:拯救2时间机制调整避免员工熬夜

在开放世界角色扮演游戏领域,《天国:拯救2》以中世纪波西米亚为背景的写实体验赢得了核心玩家的青睐。近期开...

元素方尖探索模式稀有装备获取全攻略

探索模式中,新手玩家可从主线关卡和基础副本入手。1-5关卡击败BOSS耶梦加得后,可获得暗系武器“毒牙”,其附带...

逸剑风云决武当矿石收集详细流程与技巧

江湖路远,矿石难寻。在《逸剑风云决》的武侠世界中,武当派弟子常需收集各类矿石以锻造神兵、提升修为。矿石...

DNF手游独角兽快速养成资源分配攻略

开篇 在《DNF手游》中,独角兽作为兼具爆发与生存能力的职业,其养成效率直接影响角色强度。如何合理分配有限的...

黑神话:悟空影神图装备掉落与强化攻略

在《黑神话:悟空》的广袤世界中,影神图系统作为装备养成的核心玩法,承载着角色战力提升的关键使命。从幽暗...

天涯明月刀手游燕云食材采集最佳时间攻略

一、燕云食材采集机制深度拆解:刷新规律与生态体系 (关键词首次穿插) 燕云地图作为天涯明月刀手游中唯一产出...

原子之心全冰箱谜题通关攻略详解

在《原子之心》充满未来感的苏联美学世界中,玩家常被各种机械谜题与实验性场景吸引。其中,"动物冰箱"作为主线...

天国:拯救2速通必备狐狸药剂使用效果详解

在《天国:拯救2》的速通挑战中,每一秒都关乎成败。狐狸药剂作为高阶玩家公认的突破性道具,其独特的属性增益...

三国群英传2毛玠培养攻略:从评级到战场统治力

在《三国群英传2》的武将体系中,毛玠或许并非武力值顶尖的猛将,但凭借其独特的战略定位与技能潜力,他却是战...

深宫曲和亲公主宫廷权谋皇后养成教程

在《深宫曲》的宫廷世界中,和亲公主的出身注定了她将面临比其他角色更复杂的生存环境。作为异邦血脉的象征,...

烟雨江湖决战风雪谷装备获取与强化指南

江湖风云骤起,风雪谷之战已成侠士必经之试炼。此地气候恶劣,强敌环伺,唯有精良装备与缜密策略方能立于不败...

猎头者速通攻略:网络奇兵解锁捷径及注意事项

《网络奇兵》的成就系统中,“猎头者”因其对探索深度的严苛要求,成为玩家速通流程中最具挑战性的目标之一。...

荒野大镖客2内战刀隐藏位置免费获取攻略

在广袤的西部世界中,《荒野大镖客2》的冷兵器系统为玩家提供了丰富的战斗体验。其中内战刀作为一把兼具历史厚...

潜行者2:切尔诺贝利之心剧情分支选择与多结局解锁条件

在核辐射肆虐的切尔诺贝利禁区深处,《潜行者2:切尔诺贝利之心》用其错综复杂的叙事网络,将玩家的每一次选择...

THE FINALSV9S中近距离战斗优势解析

在《THE FINALS》的竞技场中,轻量化角色“矮子”凭借娇小体型与高机动性成为战术核心,而V9S半自动的崛起彻底改写...

剑与远征启程友谊币获取全解:快速积累信赖度途径

在《剑与远征:启程》的策略体系中,友谊币作为社交系统的核心资源,直接影响着角色养成与阵容突破的效率。从...

原神每日委托任务触发蒜香面包棍食谱彩蛋教学

在提瓦特大陆的冒险旅程中,每日委托不仅是获取原石的重要途径,更暗藏着各类趣味彩蛋。其中,枫丹地区的每日...

艾尔登法环流氓的铃珠剧情关联与获取时机

在《艾尔登法环》错综复杂的叙事脉络中,"流氓的铃珠"不仅是推进交易系统的重要道具,更承载着角色命运与剧情抉...

崩坏星穹铁道雅利洛通缉令隐藏要素详解

在《崩坏:星穹铁道》的雅利洛-Ⅵ区域,隐藏要素的探索始终是玩家津津乐道的核心玩法之一。其中,散落在行政区...

另一个伊甸乙叶专属武器强化指南

在《另一个伊甸:超越时空的猫》中,乙叶作为兼具输出与辅助能力的角色,其专属武器【青叶之刃】的强化路线直...

和平精英反重力摩托实战刷新点推荐

对于刚接触和平精英反重力摩托的玩家,首要任务是熟悉其刷新机制。反重力摩托实战刷新点推荐优先关注海岛地图...

文字游戏全成就解锁条件与收集技巧指南

在由汉字构建的奇幻世界中,《文字游戏》以独特的纯文字画面和叙事逻辑,为玩家带来了一场颠覆传统的冒险体验...

光遇9.20四大地图任务速查手册

晨光初现,霞谷的云层被染成淡金色,旅人们再次踏上寻找先祖记忆的旅程。随着《光遇》9.20版本的更新,四大地图...

风中行者速通流程与时间节省技巧

在动作冒险游戏《风中行者》中,速通玩家们不断突破极限的纪录背后,是一套精密到毫秒的操作逻辑与路线规划。...

拂晓的拾荒团神器强度排行榜单大揭秘

在《拂晓的拾荒团》的世界中,神器不仅是角色战力的核心,更是玩家策略博弈的焦点。随着版本更迭与玩家研究的...

风云岛行动四排阵容搭配指南:高胜率英雄组合

对于刚接触《风云岛行动》的新手玩家,建议选择容错率高、操作门槛低的阵容体系。当前版本中,"养猪流"和"风筝...

江南百景图杭州商栈功能型摆放方案分享

一、游戏背景与核心玩法 《江南百景图》以明朝江南水乡为背景,玩家化身知府规划城市经济与民生。杭州商栈作为...

和平精英SS9赛季限定奖励与手册购买决策

一、SS9赛季核心奖励全解析:价值锚点与收藏逻辑 (1) 限定皮肤与装备的稀缺性评估 SS9赛季首次推出「量子星轨」...

方舟生存进化OL南方巨兽龙弱点分析与击杀技巧

在《方舟生存进化OL》的广袤世界中,南方巨兽龙以其庞大的体型与狂暴的攻击性成为无数玩家的噩梦。这种顶级掠食...

妄想山海百年巨兽高效打法教学:弱点位置一览

对于初次挑战百年巨兽的玩家, 等级与装备 是两大核心门槛。根据多个攻略资料显示,单人挑战建议至少达到35级且...

FGO弓贞强度全解析:当前版本是否值得抽取

一、游戏背景与角色定位 《Fate/Grand Order》(简称FGO)作为现象级IP衍生的回合制卡牌手游,其核心魅力在于深度策略...