小猫咪大城市啤酒箱踏板使用与任务三教学

在都市丛林的夹缝中,流浪猫的生存智慧常令人惊叹。近年来,一种以废弃啤酒箱改造的踏板装置悄然出现在多个社区,成为人与猫共享空间的创新媒介。这种看似简陋的结构,不仅为猫咪提供了垂直活动的路径,更与"任务三教学"——一套基于动物行为学的社会化训练体系——形成深度联动。当工业废料邂逅野性生灵,背后折射的是城市生态治理的微观革命。

踏板的实用价值

啤酒箱踏板的层叠结构解决了都市猫科动物的立体移动需求。东京大学动物行为实验室2022年的研究显示,流浪猫每日需完成至少30次垂直高度超过1.5米的跳跃以维持肌肉健康。而传统水泥墙面缺乏着力点,导致市区猫群腰椎疾病发生率较郊区高出47%。由波纹钢板与防滑网格构成的踏板系统,其45度倾斜角度恰好符合猫科动物跳跃的生物力学曲线。

该装置同时创造了人猫交互的缓冲带。北京海淀区某社区的跟踪数据显示,踏板安装后,居民投诉猫只翻倒垃圾箱的事件减少63%。这种非接触式接触让猫群逐渐习惯在固定路径活动,香港爱护动物协会将其定义为"被动驯化"的典型案例。通过将人类丢弃物转化为生命支撑系统,城市空间的剩余价值得到重新诠释。

教学中的行为引导

任务三教学的核心在于建立条件反射链。训练师会在踏板第三层设置振动感应喂食器,当猫咪完成"地面-一层-二层-三层"的连续跳跃后触发奖励机制。剑桥大学动物认知研究中心发现,经过21天训练的个体,其空间路径规划能力提升至未训练组的2.3倍。这种渐进式挑战设计暗合了洛伦茨的印记学习理论。

行为引导的深层价值在于重构人猫权力关系。传统投喂模式容易导致猫群过度依赖人类,而踏板任务系统恢复了其自主觅食的天性。上海浦东新区实施的对照实验表明,参与任务三教学的猫群,其领地意识强度比对照组低38%,更倾向于将人类活动区划为中性空间。这种边界感的建立,为城市生物多样性管理提供了新范式。

材料的环境互动

啤酒箱材质的声学特性意外成为设计亮点。聚乙烯中空结构能有效吸收猫爪摩擦噪音,将原本可能引发居民反感的攀爬声转化为低于30分贝的白噪音。首尔城市生态研究所的声纹分析显示,这种特定频段的震动波反而对驱赶鼠类有显著效果,试点区域的鼠类目击报告下降达71%。

材料的可塑性允许动态调整空间结构。广州某设计团队开发出模块化连接件,居民可依据猫群活动数据重组踏板矩阵。这种参与式设计使装置成为社区共治的物理载体,米兰理工大学将其纳入"适应性基础设施"研究案例。当冷硬的工业材料被赋予生命温度,城市开始学会与野性共生。

系统的可持续迭代

废旧啤酒箱的循环利用构建了低技生态闭环。深圳环保组织"绿爪印"的统计显示,每套踏板系统可消耗社区日均产生的72%啤酒包装废弃物。这种就地取材的模式避免了传统动物设施的碳足迹问题,柏林工业大学测算其全生命周期能耗仅为金属猫爬架的13%。

系统的开放性预留了升级接口。东京某创业公司将物联网芯片嵌入踏板,实时监测猫群健康数据。当某个体连续三日未完成既定任务量时,系统自动向志愿者推送警报。这种技术赋能的管理模式,使城市动物保护从情感驱动转向数据驱动。

相关游戏攻略推荐

随机游戏攻略推荐

崩坏:星穹铁道银狼遗器毕业词条搭配全解析

在《崩坏:星穹铁道》中,银狼作为量子属性虚无命途角色,凭借独特的弱点植入与减防机制成为跨属性攻坚的核心...

光遇如何赠送礼包给好友详细教程

一、赠送机制:解锁社交互动的核心门槛 在《光遇》中,赠送礼包不仅是表达情感的途径,更是社交系统的进阶玩法...

神仙道3燕赤霞技能强度及养成指南

在《神仙道3》的仙侠世界中,燕赤霞以符咒封印与爆发输出为核心特色,成为竞技场与高阶副本中的热门角色。其技...

第五人格守夜人天赋加点推荐与克制策略

夜幕降临,庄园中的追逐愈发激烈。作为监管者阵营的核心角一,守夜人凭借独特的雪球机制和地形掌控能力,始终...

命运2裁决定论赛季专属奖励获取方法一览

作为《命运2》年4第14赛季的核心内容,"裁决定论"以其独特的数值面板和战术价值成为守护者们追逐的目标。这把特...

帕斯卡契约全成就达成条件整理

对于初次接触《帕斯卡契约》的玩家,帕斯卡契约全成就达成条件整理的首要前提是理解基础操作逻辑。建议优先完...

恶果之地枪与机甲妹最佳搭配指南

一、游戏背景与核心玩法 《恶果之地》是一款融合Roguelike元素的动作射击游戏,玩家将在一个被变异植物占领的奇幻...

蓝月传奇2羽幻墟境快速通关技巧与装备推荐

一、游戏背景与核心特色 《蓝月传奇2》延续经典传奇IP,以东方玄幻为基调,构建了玛法大陆、时空裂缝等多元世界...

启源女神花木兰阵容养成指南,平民战神轻松培养

作为《启源女神》中兼具爆发与持续输出的火系核心,花木兰凭借【灼烧】叠加与【战意】再动机制,成为平民玩家...

原神寻星之旅最终日解谜技巧解析

在《原神》的限时活动“寻星之旅”中,第七天的终极挑战“大未来星”是集探索、解谜与战斗于一体的综合性任务...

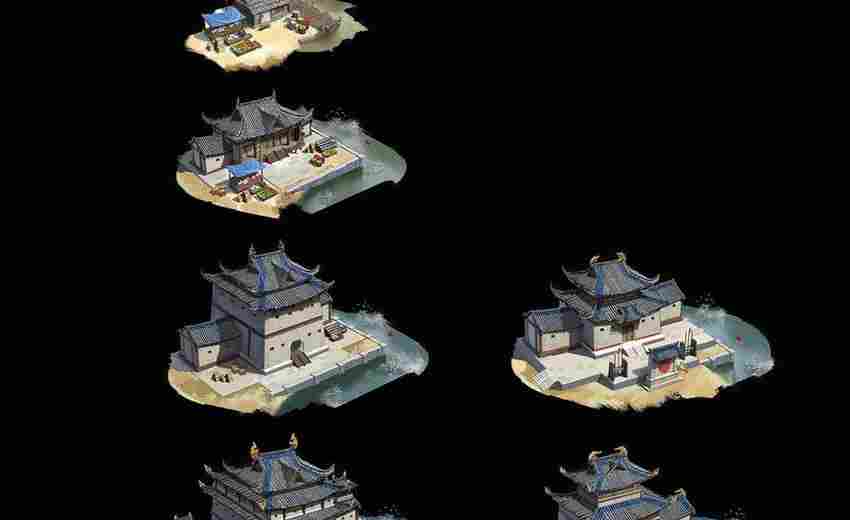

鸿图之下建筑图纸隐藏功能深度挖掘

一、资源叠加机制:建筑组合的隐藏加成 在鸿图之下中,特定建筑组合会触发隐蔽的产量加成。例如当【冶炼工坊】...

烟雨江湖丹方大全与实战应用推荐

在《烟雨江湖》的武侠世界中,炼丹术不仅是提升角色实力的重要途径,更是推动主线任务、解锁特殊场景的关键手...

创造与魔法水晶睡莲高效采集路线推荐

水晶睡莲作为《创造与魔法》中制作国风时装「苏州烟雨」的核心材料,自2020年首次加入游戏后,始终是玩家争夺的...

剑与远征零氪金玩家孙悟空前期阵容推荐

一、游戏背景与特色 《剑与远征》是一款以西方奇幻为背景的放置卡牌手游,融合策略搭配与角色养成玩法。玩家将...

原神其名为玛丽塞勒斯特成就获取方法

在《原神》庞大的成就系统中,“其名为玛丽·塞勒斯特”因其独特的解锁方式,成为不少玩家探索旅途中的趣味挑战...

地下城与勇士次元玄晶强化时机选择与资源分配

在《地下城与勇士》的装备强化体系中,次元玄晶作为核心资源,其使用策略直接影响角色成长效率与长期战力上限...

三国志幻想大陆木牛机关钥隐藏获得途径

对于刚接触《三国志幻想大陆》的玩家而言,木牛机关钥作为"问鼎中原"玩法中抽取四级灵石的核心道具,其获取方式...

霍格沃茨之遗霍克拉普汁用途及分布区域解析

在广袤的魔法世界中,霍克拉普汁作为一种稀有的魔药原材料,始终是《霍格沃茨之遗》玩家探索与研究的焦点。这...

探魇第一章不同选择对结局的影响详解

《探魇》第一章作为叙事驱动型恐怖解谜游戏的开篇,通过“记忆回溯”机制构建了多线结局的底层逻辑。玩家扮演...

保卫萝卜4卧兔藏龙第8关全路线布局攻略

作为《保卫萝卜4》卧兔藏龙章节中首个出现飞行敌人的关卡,第8关以双路线空陆夹击机制考验玩家的策略布局。该关...

一刀传世白泽异兽PVP与PVE表现分析

一、角色定位与核心技能解析 白泽作为《山海经》神话体系中的智慧象征,在一刀传世中被设计为兼具攻防特性的全...

塞尔达传说王国之泪关闭自动下载更新教程

作为任天堂Switch平台上现象级的开放世界作品,《塞尔达传说:王国之泪》自发布以来便以宏大的探索体验与精巧的...

影子诡局团队合作模式解锁条件解析

在《影子诡局:被诅咒的海盗》中,团队合作不仅是生存的关键,更是解锁特殊徽章的核心挑战。这类任务考验玩家...

摩尔庄园修炼爱情琴谱全章节通关秘籍

音乐与情感交织的奇幻旅程中,《摩尔庄园修炼爱情琴谱》以独特玩法掀起玩家热议。这部融合剧情解谜与音乐演奏...

大千世界隐藏成就解锁全攻略

《大千世界》作为开放世界RPG的标杆作品,其2.8版本「万象归藏」通过动态事件系统重构了隐藏成就触发逻辑。大千...

江南百景图卿级任务高效完成攻略

江南水乡的画卷徐徐展开,卿级任务作为《江南百景图》中提升知府等级的重要途径,考验着每位玩家的资源调配与...

暗黑破坏神4英迪拉的记忆快速收集指南

在暗黑破坏神4的巫术赛季中,英迪拉的记忆作为死灵法师的核心装备,凭借其独特的技能联动效果成为骨矛流派玩家...

浪漫沙加2:七英雄的复仇完美解锁灵光闪成就秘籍

在《浪漫沙加2:七英雄的复仇》中,"灵光闪不停"是许多玩家追求却常感棘手的成就。它要求玩家通过战斗闪悟100种...

DNF顿悟之境三觉时装属性解析

随着《地下城与勇士》2023年新春版本上线,"顿悟之境"三觉时装以其独特的职业辨识度与属性加成成为玩家关注的焦...

原神热砂之梦任务最终BOSS打法解析

作为《原神》3.1版本黄金梦乡系列任务的最终章,「热砂之梦」以圣显厅的权能争夺为核心展开。这场战斗不仅需要...

万国觉醒兵种提升攻略:解锁二级兵的关键条件

《万国觉醒》是一款以多文明发展为题材的大型多人在线策略手游,玩家将扮演历史名城的统治者,通过资源管理、...

泰拉瑞亚狱火叉制作流程及必备条件说明

在泰拉瑞亚的冒险世界中,魔法武器始终占据着不可替代的地位。作为世纪之花后的核心装备之一,狱火叉以其独特...

逆水寒手游过分逍遥动作收集攻略

江湖中流传着一段令人忍俊不禁的双人互动——角色拽着同伴手腕在地面拖行的滑稽场面,正是逆水寒手游近期上线...

宝可梦大探险前期必出宝可梦食谱合集

一、基础食材与锅具选择原则 在《宝可梦大探险》前期,掌握食材配比和锅具特性至关重要。普通锅(灰色)是新手...

原神须弥隐藏地灵龛位置大揭秘

在广袤的提瓦特大陆上,须弥地区的探索始终是冒险者们热衷的话题。作为智慧之国的象征,这片土地上散布着诸多...

吞食天地2:枪神传第一关BOSS战详细攻略

初入《吞食天地2:枪神传》的玩家往往会在第一关BOSS战遭遇瓶颈。这座横亘在虎牢关前的巨汉并非单纯依靠蛮力就能...

和平精英绿洲世界榕树古镇终极BOSS打法与奖励揭秘

在和平精英绿洲世界的奇幻版图中,榕树古镇的木质栈道与悬空花灯构成了最具挑战性的跑酷场景。从古楼檐角到千...

奇迹暖暖夏之曼舞长夏闲情细节展示与点评

一、套装背景与设计理念 作为奇迹暖暖与慕夏联名活动中“四季遐音”系列的夏日代表作,【夏之曼舞】以“热烈奔...

钢岚马库斯技能连招与爆发时机深度剖析

在《钢岚》的战场上,马库斯始终是争议与强度并存的存在。这名角色以高爆发、强控制的特点,成为竞技场与副本...

祇:女神之道翁背虫魔像位置速通指南

在《祇:女神之道》错综复杂的开放世界中,翁背虫魔像的搜寻与击败堪称速通玩家面临的首个关键挑战。这座隐匿...