原子之心芭蕾舞者旋转机关精准操作解析

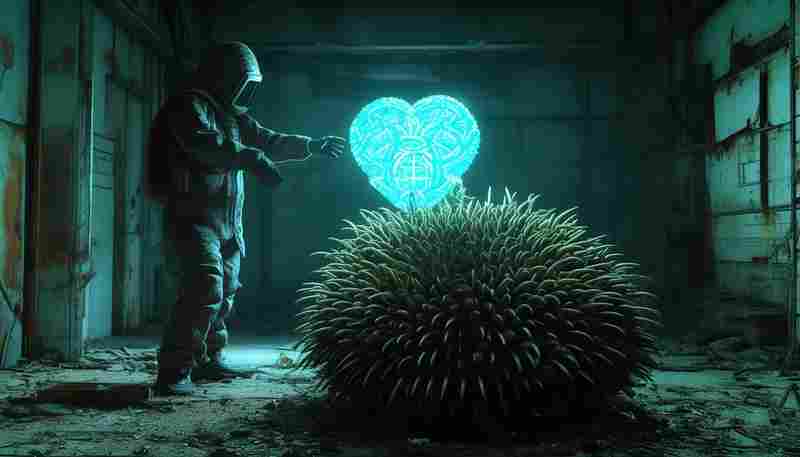

在《原子之心》充满苏式美学的赛博空间中,芭蕾舞者机关以其精密的设计与艺术化的叙事逻辑,成为游戏中最具辨识度的解谜场景之一。这座由金属与代码构筑的剧院,通过四个机械舞者的姿态重组,将暴力与优雅、秩序与失控的矛盾感融入投影叙事中,其解谜过程不仅考验玩家对空间逻辑的感知力,更暗含对苏联工业美学的符号化诠释。

谜题机制与投影关联

芭蕾舞者机关的核心机制在于舞姿与投影的映射关系。四台机械装置通过不同姿态组合,在墙面上投射出连贯的动态影像,而正确组合需呈现“舞者击类”的叙事场景。每位舞者的动作指令均对应芭蕾术语体系中的标准化姿势:第一位需执行“五位脚交叉,三位手”形成攻击前倾的预备姿态;第二位通过“五位立脚尖、敞开式手臂”模拟蓄力挥击的肢体语言;第三位的“鹤立式”与第四位的“二位打开”则构成挥砍后的收势动作,四者叠加后形成完整的暴力叙事链。

投影系统的空间逻辑建立在三维坐标系与光影叠加原理上。当玩家调整舞者位置时,机械关节的转动角度会实时改变光源投射范围,例如第二位舞者的“手臂抬起”动作会扩大阴影覆盖区域,使攻击动作更具压迫感。测试表明,若未严格按照“敞开式”调整躯干角度,手臂阴影将无法与第一位舞者的交叉脚部形成连贯攻击轨迹,导致投影叙事断裂。

指令输入的精准阈值

游戏对动作指令的判定存在毫米级误差容限。以第三位舞者的“鹤立式”为例,系统要求支撑腿与躯干中轴线偏差不超过3°,否则机械核心会触发保护机制强制复位。开发者在动捕阶段采集了莫斯科大剧院首席舞者的32组真实数据,通过逆向工程算法将人体关节活动度转化为机械运动参数,这使得玩家输入的每条指令都需匹配预设的动力学模型。

操作过程中常出现的失误点集中在时序控制。由于四台装置存在0.7秒的指令延迟,若未按1-4-2-3的顺序激活,投影会出现动作重叠或时序错位。有玩家通过帧数分析发现,当第二位舞者的手臂伸展至137°时激活第四位装置,可让阴影中的“凶器”精准落在投影受害者的颈部位置,这一角度恰好对应古典芭蕾《天鹅湖》中黑天鹅32圈挥鞭转的终止姿态。

艺术符号的双重解码

机械舞者的设计语言渗透着苏联美学的矛盾特质。镀铬关节与绸缎舞裙的材质碰撞,隐喻着重工业体系对人文艺术的规训。当玩家输入“五位立脚尖”指令时,液压驱动的足部结构会发出特有的金属摩擦声,这种将《胡桃夹子》舞步与坦克履带运转声的混音设计,暗示着暴力机器对艺术形态的异化重构。

谜题背后的叙事逻辑同样充满政治隐喻。投影中“舞者”的场景实为对斯大林时期大清洗运动的抽象化表达,那些被阴影吞噬的人形轮廓暗示着集体主义对个体的抹除。开发者通过将镇压行为编码为优雅的芭蕾程式,构建出极权美学特有的恐怖诗意——正如游戏内档案所述:“当杀戮成为艺术,刽子手也会获得谢幕时的掌声。”

操作反馈的感知强化

触觉反馈系统在此谜题中起到关键引导作用。当玩家接近正确解时,手柄会随投影变化产生差异化的振动频率:第一位舞者调整到位时触发短促脉冲,对应攻击起势的紧张感;第三位完成鹤立式后则转为持续低频震动,模拟利刃刺入躯体的阻力反馈。这种跨模态感知设计将视觉叙事转化为肌肉记忆,使解谜过程具备独特的身体参与性。

光影与音效的协同作用进一步强化操作精度感知。每次成功匹配动作时,墙面的血色投影会短暂闪烁克里姆林宫星徽图案,同时播放经过电子变调处理的《天鹅湖》主题旋律。这种视听反馈不仅确认了解谜进度,更通过文化符号的重复强化,将操作行为纳入更宏大的意识形态批判框架中。

相关游戏攻略推荐

潜行者2:切尔诺贝利之心巧克力棒隐藏位置全解析

发布日期: 2026-01-09 16:56:01

一、游戏背景与核心特点 《潜行者2:切尔诺贝利之心》是由乌克兰开发商GSC Game Worl...

随机游戏攻略推荐

猛兽派对G-Man通关秘籍与成就攻略

作为一款融合多人竞技与策略生存的派对游戏,《猛兽派对G-Man》凭借其独特的猛兽角色设定与高自由度的关卡设计,...

使命召唤手游M1887稳定腰射配件搭配技巧

作为《使命召唤手游》中射速最快的泵动式,M1887凭借其独特的杠杆上弹机制和极致的近战爆发力,始终占据着近战武...

新神魔大陆新手职业选择避坑指南

新神魔大陆新手职业选择避坑指南 的第一步,是理解职业定位与版本适配性。根据多版本攻略分析,当前环境下推荐...

暗黑破坏神4顶石副本难点解析与应对方案

1.1 暗黑破坏神4顶石副本难点解析与应对方案的核心意义 作为《暗黑破坏神4》高难度内容的核心验证机制,顶石副本...

sky光遇烟花棒社交互动技巧分享

1.1 烟花棒的获取路径与初期应用 烟花棒作为《光遇》中兼具娱乐性与社交价值的道具,需通过墓土敬礼先祖兑换获得...

三国志幻想大陆问鼎中原二阶段平民玩家必看攻略

一、资源分配革命:打破平民玩家的战略误区 (1)元宝投资优先级重构 问鼎中原二阶段的核心矛盾在于 资源产出与...

风云岛行动孙悟空核心连招实战教学

一、角色定位与技能机制解析 1.1 斗战圣佛的战场定位 孙悟空在风云岛战场中定位为高机动刺客型英雄,其核心优势...

航海王热血航线8-3全成就达成条件解析

一、关卡核心机制与成就关联性剖析 1.1 属性克制与伙伴选择策略 8-3关卡BOSS佐罗为技属性角色,系统强制使用力属性...

原神石珀全图采集指南:分布图与刷新时间解析

随着《原神》3.8版本更新,璃月角色如钟离、重云、烟绯的登场率持续攀升,石珀作为其突破核心材料需求激增。本...

坎公骑冠剑主角专属武器培养必要性

作为《坎公骑冠剑》开服即赠的初始角色,主角骑士在玩家群体中存在「高性价比工具人」与「过渡型角色」的争议...

泰拉瑞亚雪球发射器弹药选择与伤害测试

一、游戏背景与核心玩法 《泰拉瑞亚》作为一款经典的沙盒冒险游戏,融合了探索、建造与战斗三大核心玩法。玩家...

公主连结1月公主竞技场进攻阵容必看指南

在2025年1月的公主竞技场环境中,春龙妈防守体系成为主流,但其核心弱点在于对特定物理输出的抗性不足。根据B站...

枪火重生购物狂魔隐藏解锁步骤揭秘

在《枪火重生》的冒险世界里,每一场战斗的胜利都离不开精良的装备与巧妙的资源调配。而成就系统作为玩家探索...

暗黑破坏神:不朽传奇宝石掉落概率与洗练技巧

作为《暗黑破坏神:不朽》的核心养成系统,传奇宝石的获取与培养直接影响角色强度。当前版本中,宝石掉落主要...

幻书启世录角色培养攻略:高效提升战力秘籍

1.1 版本迭代后的生态变化 随着《幻书启世录》1.8版本更新,元素克制体系与契印词条权重调整显著改变了战斗逻辑。...

幻塔意志封禁隐藏规则揭秘

当机制遇见策略:幻塔意志封禁的隐秘逻辑 在《幻塔》的意志系统中,封禁功能自上线以来便被视为优化资源分配的...

剑与远征专属武器强化瓜子消耗攻略一览

对于刚接触《剑与远征》的玩家,专武系统的核心逻辑在于「每5级解锁质变技能」。初始阶段应优先选择阿德、跳跳...

心灵杀手2咖啡杯护身符4位置与解密攻略

在《心灵杀手2》的冒险旅程中,护身符系统为玩家提供了丰富的战术选择,而咖啡杯护身符作为消耗品中的特殊存在...

欢迎来到九龙多人模式组队战术配合详解

一、多人模式核心机制与团队定位 《欢迎来到九龙》的多人模式以恐怖生存为核心,玩家需通过资源收集、解谜协作...

集合啦动物森友会零失败狼蛛岛制作攻略

夏夜的海风裹挟着咸涩气息拂过岛屿,树影婆娑间突然响起窸窣声响——这可能是《集合啦!动物森友会》玩家最期...

光遇巨兽荒原冥想点高清路线图与实用技巧汇总

一、巨兽荒原冥想点核心定位与场景解析 1.1 区域特性与危险要素 巨兽荒原位于暮土地图的四龙图(即“四龙图”为...

下一站江湖高难度挑战必备:生存输出双修心法

在《下一站江湖2》当前版本中,天榜、地榜等跨境界战斗对玩家的生存与输出能力提出双重考验。随着主线进度推进...

梦幻岛地图探索关键点位标注

在广袤的虚拟与现实交织的空间中,梦幻岛如同一颗镶嵌着多元碎片的宝石,每一处关键点位都承载着独特的叙事功...

纪元1800零失误完成真正交易之道心得分享

在《纪元1800》的贸易体系中,每一个决策都如同精密齿轮的咬合,稍有偏差便可能引发连锁反应。而"真正的交易之道...

星之海机匠侠结局分支解锁路线分析

在《星之海》错综复杂的叙事网络中,机匠侠的结局分支如同一枚精密齿轮,其解锁逻辑与游戏的多维叙事、角色成...

大侠立志传高伤秘籍求败九式入手教学

求败九式作为《大侠立志传》中剑系武学的天花板,其独特的叠加机制堪称伤害放大器。该武学每施展一次招式就会...

浪人崛起江户上野猫咪60全流程寻获攻略

江户上野的猫咪60是《浪人崛起》全收集系统中极具代表性的挑战目标。对于新手玩家,首要任务是理解猫咪的分布逻...

原神风行迷踪高隐蔽位置全解析

当「风行迷踪」的猎手脚步逼近,如何在有限时间内藏匿于复杂地形中,成为游侠们最热衷研究的课题。这个看似简...

王者荣耀阿古朵打野秘籍:野怪收服细节教学

王者荣耀阿古朵打野秘籍:野怪收服细节教学 的核心在于理解其被动技能机制。新手玩家需在开局前携带【惩戒】技...

炉石传说通灵学园竞技场高胜率选牌技巧

一、游戏背景与模式特点 《炉石传说:通灵学园》是暴雪推出的以双职业联动为核心的扩展包,竞技场模式作为其核...

地心护核者虫巢之母隐藏剧情与战斗注意事项

在黏土洞窟幽暗的深处,某种古老而庞大的生命体始终凝视着核心的脉动。它被探险者们称为虫巢之母——既是幼虫...

逆水寒手游蚍蜉撼树奇遇全流程通关攻略

在逆水寒手游的浩瀚江湖中,奇遇任务以其独特的叙事性与探索性吸引着无数玩家。其中,“蚍蜉撼树”作为雁门关...

王者荣耀语音回复优化:快速沟通上分攻略

对于刚接触《王者荣耀》的新手玩家,掌握语音回复优化功能是快速融入团队作战的关键。在设置界面开启【局内语...

万国觉醒阿提拉免疫沉默效果天赋深度解析

在《万国觉醒》中,沉默效果是压制技能型武将的核心手段,而阿提拉的觉醒技能「上帝之鞭」赋予其全场景免疫沉...

古龙风云录游丝针角色养成核心策略

一、游丝针角色定位与核心机制 游丝针作为《古龙风云录》中兼具治疗与控制的特殊角色,其核心机制围绕「精准控...

凯瑞尔轮回神罚核弹流极限输出配装方案

在凯瑞尔轮回的卡牌构筑体系中,神罚核弹流以其独特的信仰爆发机制成为高难度地牢的破局利器。这套流派通过精...

江湖悠悠退出当前村落必备条件说明

行走江湖最忌优柔寡断,但退出村落绝非儿戏。本文以实战经验剖析退出机制的核心逻辑,助你精准掌控脱村时机与...

原神凯亚的难题隐藏线索解析及任务完成步骤详解

任务触发与前置条件 凯亚的难题是玩家在蒙德主线推进至「序章·捕风的异乡人」后解锁的早期支线任务。触发位置...

原神战绩回顾查看方法全解析

在《原神》庞大的开放世界中,每一位旅行者的足迹都如同星辰般闪烁。随着版本更新,米哈游推出了战绩回顾功能...

阴阳师妖怪屋前期避坑阵容选择指南

一、开荒期五大认知误区:为何你的资源总在浪费? 1.1 盲目追求SSR的陷阱 许多新手玩家受"SSR即真理"思维影响,将资...