江南百景图红区治理教程:污染源应对策略

开篇

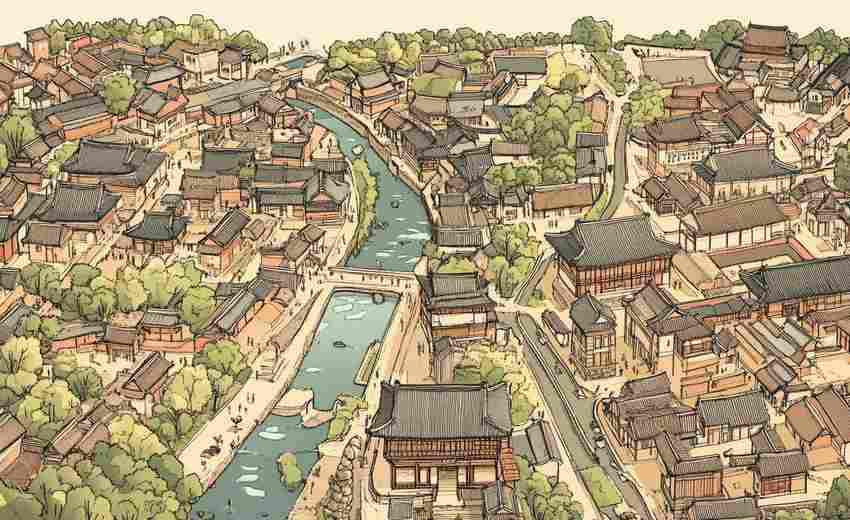

江南百景图红区作为生态治理的重点区域,长期面临工业排放、农业面源污染及生活污水等多重污染威胁。为实现可持续发展,需系统性构建污染源应对策略。本文将围绕《江南百景图红区治理教程:污染源应对策略》,从污染溯源、分类管控、技术治理到长效管理展开分析,结合科学理论与实践经验,为区域生态修复提供可落地的解决方案。

一、红区污染源的特征与危害

1.1 污染源类型及分布特点

江南百景图红区的污染源可分为三类:

研究表明,红区70%以上的水质超标问题源于上述复合型污染叠加(引自《长三角生态修复报告》2022)。

1.2 污染对生态系统的连锁反应

污染物通过食物链富集,导致水生生物多样性锐减。以红区代表性物种白鹭为例,其栖息地面积较2010年缩减42%,重金属超标直接威胁种群繁衍。此类生态失衡进一步加剧水土流失,形成恶性循环。

二、污染源精准识别技术

2.1 多维度监测体系构建

《江南百景图红区治理教程:污染源应对策略》强调,需建立"空天地一体化"监测网络:

通过数据融合技术,可将污染溯源精度提升至90%以上(中国环科院,2023)。

2.2 污染源动态数据库建设

建立包含企业排污许可、农田施肥记录、管网布局等信息的动态数据库,运用机器学习算法预测污染峰值时段,为应急响应提供决策支持。苏州某工业园区的实践表明,该技术使预警响应时间缩短60%。

三、分类治理的技术路径

3.1 工业污染深度处理方案

如嘉兴某印染企业通过工艺改造,年废水排放量减少3.2万吨,验证了《江南百景图红区治理教程:污染源应对策略》的技术可行性。

3.2 农业面源污染拦截系统

构建"生态沟渠-人工湿地-缓冲林带"三级拦截体系:

湖州某试点项目数据显示,该体系使稻田出水总磷浓度降至0.05mg/L以下。

四、长效管理机制创新

4.1 河长制与智慧化监管结合

在红区推行"电子河长"系统,整合排污口二维码标识、AI图像识别等技术,实现违规行为10分钟内预警。南京秦淮河流域的实践表明,该机制使违法排放事件同比下降76%。

4.2 生态补偿与市场化激励

建立污染权交易平台,允许企业通过生态修复项目抵扣排污指标。浙江大学研究显示,此类市场化手段可降低治理成本30%,同时提升企业参与度。

五、典型案例分析

5.1 无锡太湖蓝藻治理经验

通过实施《江南百景图红区治理教程:污染源应对策略》中的"藻水分离+生态清淤"组合技术:

治理后,太湖水质连续三年保持Ⅳ类标准,透明度提升至80cm。

《江南百景图红区治理教程:污染源应对策略》的系统性实践表明,污染治理需坚持"精准溯源-分类施治-智慧监管"三位一体模式。通过技术创新与制度创新的深度融合,红区水质达标率可从现状65%提升至90%以上,生态系统服务功能恢复周期缩短40%。未来需进一步强化跨区域协同治理,将红区经验推广至更广泛流域,最终实现"水清、岸绿、景美"的治理目标。

- 上一篇:江南百景图繁荣度提升高效刷商人教学

- 下一篇:江南百景图红枫小院设计灵感与布局案例

相关游戏攻略推荐

随机游戏攻略推荐

光遇船上冥想任务触发条件与路线教学

一、游戏背景与核心特色 《光遇》是由Thatgamecompany打造的社交冒险手游,以"光之后裔"传承文明火种为背景,通过唯...

原神地图探索:蒙德地灵龛隐藏点全攻略

地灵龛是蒙德地区特有的探索要素,每个龛内藏有华丽宝箱,开启后必得40原石及随机高品质武器、圣遗物。蒙德共有...

堕落之主朝圣者面罩隐藏剧情触发攻略

在《堕落之主》错综复杂的叙事体系中,朝圣者面罩不仅是一件具有象征意义的装备,更是一把开启隐秘剧情的钥匙...

鸿图之下姜维羁绊效果深度分析

鸿图之下姜维羁绊效果深度分析必须建立在当前2.3版本攻防节奏加快的环境下理解。随着连击体系削弱与指挥技能增...

公主连结黑骑纯多场景通用阵容搭配技巧

一、游戏背景与核心玩法 《公主连结Re:Dive》是由Cygames开发的日系RPG手游,玩家将扮演失忆骑士与众多公主角色展开...

我的侠客撒石灰流克制刑安阳指南

撒石灰流是《我的侠客》中针对高爆发BOSS的经典战术,尤其在刑安阳战中展现出独特价值。其核心逻辑是通过韦大宝...

王牌竞速S通关秘籍:榛名山漂移与氮气搭配技巧

作为《王牌竞速》S级的核心考核地图,榛名山以其复杂的弯道设计和高难度地形闻名。2025年版本中,赛道优化后新增...

梦幻新诛仙紫霄蝶仙技能搭配推荐

开篇 在《梦幻新诛仙》中,紫霄蝶仙凭借其独特的火焰法术机制与多面手属性,成为兼具输出与辅助功能的灵兽代表...

大千世界隐藏成就解锁全攻略

《大千世界》作为开放世界RPG的标杆作品,其2.8版本「万象归藏」通过动态事件系统重构了隐藏成就触发逻辑。大千...

原子之心第五十六个啁啾表全收集必看指南

在《原子之心》庞大的科幻世界中,啁啾表作为关键收集要素之一,不仅承载着解锁成就的功能,更隐藏着游戏背景...

命运2赛季挑战隐士成就达成攻略

在《命运2》的赛季挑战系统中,“隐士”作为第22赛季的核心成就之一,因其独特的解锁条件和复杂的任务链成为玩...

双点博物馆新手必看展品收集指南

在双点博物馆超过三万件藏品中寻找方向,如同在星空中辨认星座。这座以"科学与人文共生"为理念的博物馆,其展品...

最后纪元召唤风暴乌鸦技能进阶玩法与资源管理

在《最后纪元》的众多流派中,风暴乌鸦凭借其独特的召唤机制与高爆发特性,成为兽王职业的热门选择。这一玩法...

原神松果分布地图详解

一、松果的核心价值与基础认知 松果的用途与重要性 在《原神》中,松果是制作多种高性价比料理的必备材料,例如...

荒野乱斗寒冷空间远程输出阵容搭配指南

一、地图特性与阵容核心思路 寒冷空间是宝石争霸模式中典型的中距离对抗地图,其核心区域被对称分布的草丛和可...

千秋辞盟会商店必换清单:长期发展核心物品盘点

盟会商店是《千秋辞》玩家获取稀有资源的核心渠道。每周刷新的高价值道具包含英雄培养、装备强化、圣物突破等...

幻兽帕鲁帕鲁油速刷指南:快速积累资源必备

在《幻兽帕鲁》的世界中,优质帕鲁油是解锁高级装备与建筑的核心资源。随着游戏进程推进,玩家对帕鲁油的需求...

创造与魔法蝾螈驯养等级及注意事项

蝾螈是《创造与魔法》中兼具颜值与实力的水陆双栖坐骑/战宠,分为小顽皮蝾螈和大顽皮蝾螈两种。新手玩家需注意...

天涯明月刀手游567级专属魅力奖励指南

在《天涯明月刀手游》中,魅力系统是玩家个性化养成的重要部分,而567级魅力商店的专属奖励更是外观党与收藏玩...

下一站江湖苏青栀剧情对话选择影响解析

作为《下一站江湖》中人气最高的女性角一,苏青栀的剧情线贯穿了游戏中期至后期多个关键节点。其支线触发存在...

山海镜花姑瑶10资源节省流打法教学

对于刚接触姑瑶10的玩家,核心思路是依靠天狗作为主力输出,搭配R卡和SR卡构建低耗阵容。推荐使用天狐(20级)、...

米塔全地图探索指南及资源分布图

在广袤的米塔世界中,每一寸土地都暗藏玄机。从幽暗洞穴到废弃矿井,从森林迷宫到天空之城,未知的挑战与丰厚...

TOEM 2通关后隐藏内容解锁教学

穿过《TOEM 2》的主线结局并非旅程的终点,镜头背后仍藏着无数未被发现的惊喜。这款以摄影为核心的冒险游戏,通...

星空控制台无限资源与飞船解锁秘籍

星空控制台的无限资源与飞船解锁功能依赖于底层代码逻辑的临时覆盖。通过输入特定指令序列,游戏内资源数值的...

第五人格雕刻家翻窗追击策略解析

1、版本背景:雕刻家的战术定位与翻窗机制 在2025年《第五人格》的版本环境中,雕刻家伽拉泰亚凭借其独特的雕像...

幻塔超电磁双星强度与适用场景评测

一、技能机制拆解:核爆级输出的底层逻辑 1.1 双形态设计的战略意义 超电磁双星作为《幻塔》中首个双形态切换武...

通过夺宝奇兵:古老之圈鞭子特性突破复杂地形限制

在《夺宝奇兵:古老之圈》的世界里,印第安纳·琼斯的标志性武器——鞭子,不仅是战斗中的利器,更是突破复杂地...

风云岛行动教学关卡无限血量BOSS应对策略

游戏核心机制解析 《风云岛行动》作为融合MOBA与生存竞技的创新之作,其教学关卡设置的无限血量BOSS是理解游戏底...

王者荣耀S30赛季最强上分阵容与对线技巧

王者荣耀S30赛季的战场格局因野区资源调整、防御装增强以及攻速机制优化发生显著变化。强势英雄的崛起与阵容体...

天涯明月刀手游家园动物无法收获的玩家必看解决方案

在家园系统中培养动物是《天涯明月刀手游》的重要玩法,但许多玩家在动物成熟时遭遇无法收获的困境。本文结合...

弹珠地狱洛坎塔快速升级与资源收集攻略

在《弹珠地狱洛坎塔》这款融合弹珠玩法与Roguelike元素的游戏中,玩家既要操控弹珠对抗汹涌的敌人,又需通过策略...

剑与远征亚龙队专属优先级提升全教程

亚龙队作为《剑与远征》中经典的物理爆发体系,凭借亚瑟的增益与龙弓的暴力输出,长期占据主流阵容行列。专属...

原神元素反应大全:新手进阶输出手法指南

一、元素反应基础分类与核心机制 在提瓦特大陆中,元素反应是战斗体系的核心,分为 增幅反应、剧变反应、结晶反...

跑跑卡丁车手游黑色甲虫道具赛最佳加点方案

一、黑色甲虫道具赛性能定位分析 作为红框车中的新晋强者,黑色甲虫V1凭借S+三段加速、0.92碰撞防御力以及均衡的...

英雄联盟手游版本更新与段位机制:快速适应上分法

一、游戏背景与核心特色 作为全球现象级MOBA端游的手游化作品,《英雄联盟手游》完美复刻了端游的战术深度与竞技...

原神秘境火炬机关顺序解密攻略

入门操作与基础规则 原神秘境火炬机关顺序解密攻略的核心在于理解元素互动与空间逻辑。新手需注意,火炬机关通...

公主连结泳装真步专属装备及Rank培养全攻略

一、角色定位与专武核心价值 泳装真步(水狐狸)是兼具魔法输出与辅助能力的限定角色,其核心价值在于UB的随机...

新射雕群侠传之铁血丹心尹克西副本挑战速刷攻略

一、游戏背景与特色定位 《新射雕群侠传之铁血丹心》以金庸经典射雕三部曲为蓝本,通过水墨国风与动态战斗系统...

风暴之城声望9生存压力高效缓解技巧

在《风暴之城》的高难度模式中,声望等级9带来的生存压力往往让玩家陷入资源短缺与精神紧绷的双重困境。如何在...

夺宝奇兵:古老之圈画面优化与性能提升指南

在《夺宝奇兵:古老之圈》中,高画质与流畅性能的平衡始终是玩家关注的焦点。作为一款采用全景光线追踪技术与...