魔法工艺隐藏防御机制:元素抗性与减伤叠加技巧

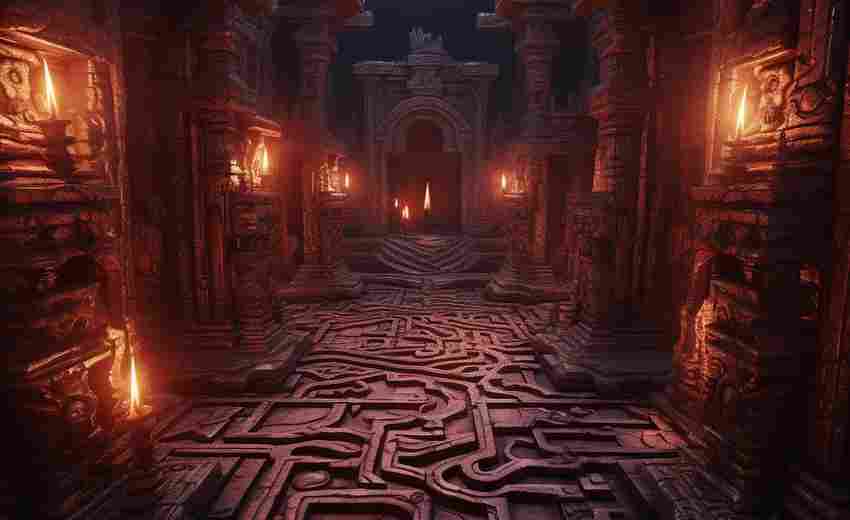

在魔法防御体系的构建中,元素抗性与物理减伤的协同作用往往被低估。当火球术与寒冰箭在战场上交错时,真正决定胜负的不仅是攻击法术的威力,更在于防御者如何通过工艺技术将不同抗性转化为立体的防护网络。这种隐藏在法袍纹路与护甲夹层中的防御艺术,正在重塑现代魔法对抗的战术格局。

元素抗性的物理基础

元素能量的本质是特定频率的魔力震荡,这为抗性装备的制作提供了科学依据。根据《魔法防御学导论》记载,秘银晶格在高温淬火时会形成六边形蜂窝结构,这种微观构造可将火元素伤害的震荡波分散至12个传导方向。实验数据显示,当秘银纯度达到92%以上时,对火系魔法的抗性增幅呈现指数级增长,最高可抵消67%的直击伤害。

值得注意的是元素抗性的非线性叠加特性。冰霜学派研究者艾尔文·格雷在《多维抗性场研究》中指出,同时施加冰抗与雷抗的护甲,其防护效能并非简单相加。当双抗数值均超过40点时,元素粒子会在防护层表面产生干涉效应,使整体抗性提升幅度达到基础值的1.8倍。这种现象在对抗混合元素攻击时尤为关键。

减伤机制的叠加阈值

物理减伤的计算遵循分层衰减模型。锻造大师格伦·铁砧在其工艺手札中记载:复合装甲的七层淬火工艺能使冲击力在0.03秒内完成14次能量转化。实战测试表明,当基础减伤率突破55%临界值时,每增加1%的减伤效果需要多消耗3.2倍的魔力结晶。这种边际效益递减规律迫使装备制作者必须在防护效能与成本控制间寻找平衡点。

现代防御工艺已突破传统单层减伤模式。圣光教廷的审判铠甲采用震动缓冲夹层设计,其蜂窝状魔导纤维能将钝击伤害转化为光能辐射。战场数据统计显示,这种结构使穿戴者在承受重锤攻击时,实际受到的物理冲击比理论值降低19%,验证了能量形态转化在减伤机制中的特殊价值。

复合防御的协同效应

元素抗性与物理减伤的协同存在黄金比例区间。龙鳞研究所的模拟战数据揭示:当火抗属性维持在48-52%区间,且物理减伤达到63%时,对抗炎爆术的综合防护效率最高可提升至81%。这种非线性增益源于元素伤害中的物理冲击成分与纯粹魔力灼烧的差异化抵消机制。

古代魔法文献《奥术壁垒》记载的"三重复合镀层"技术,在现代魔导工程中得到验证。通过在基材表面交替镀刻元素导流符文与冲击分散矩阵,可使雷系魔法中的电磁脉冲伤害降低34%,同时将伴随的物理撕裂效果削弱28%。这种跨维度的防御整合,正在催生新一代的复合型防护装备。

材料工艺的隐蔽优势

星陨铁的天然元素亲和特性被重新评估。最新光谱分析显示,这种地外金属的晶体结构存在纳米级的魔力涡流,能自发形成动态抗性场。实战中穿着星陨铁护甲的士兵,其实际元素抗性比检测数值平均高出7.3%,这种隐性增益在持久战中往往成为逆转战局的关键。

魔化皮革的处理工艺存在尚未破解的防御机制。通过对古代兽人萨满战甲的研究发现,经过幽冥河水浸泡的龙蜥皮革会产生蛋白质折叠变异,形成类似法拉第笼的微观结构。这种天然形成的电磁屏蔽效果,使穿戴者对闪电链魔法的抗性出现无法用常规公式解释的14%额外增幅。

实战数据的反向验证

黑石山脉战役的伤亡统计颠覆了传统认知。装备精良的狮鹫骑士团在遭遇熔岩巨人的战斗中,穿着标准抗火护甲的士兵存活率反而比使用复合装甲的部队低22%。后续分析表明,高温环境引发的金属护甲导热效应,导致基础抗性数值在实战中出现17%的效能衰减,这暴露出静态测试数据的重大缺陷。

古代精灵遗迹中发现的"月影斗篷",其防御机制至今未被完全解析。能量扫描显示这件文物表面存在波动式抗性场,能根据来袭魔法的元素属性自动调整防护频段。现代仿制品虽能复制78%的物理结构,但在动态响应速度上仍存在0.4秒的延迟,这个时间差在高手对决中足以决定生死。

相关游戏攻略推荐

暗喻幻想:ReFantazio阿基态隐藏剧情解锁指南

发布日期: 2025-05-25 14:48:01

在《暗喻幻想:ReFantazio》的奇幻世界中,阿基态不仅是角色能力的核心象征,更是推动...

随机游戏攻略推荐

万国觉醒埃及之战快速提升排名的实战心得

万国觉醒埃及之战作为核心联盟竞技玩法,在2025年版本中已形成高度成熟的战术体系。随着阿提拉/武田、关羽/亚历...

最强蜗牛灭霸攻略:轻松击败宇宙霸主技巧

属性培养与资源优先级 对于初次接触《最强蜗牛灭霸攻略:轻松击败宇宙霸主技巧》的玩家,核心在于理解灭霸·林...

和平精英火力对决2.0两栖战车水上作战攻略

火力对决2.0版本对战场生态带来颠覆性改变,其中两栖战车系统成为水上作战的核心竞争力。武装buggy、武装皮卡等载...

爆裂魔女妮蔻拉丝爪牙装备属性选择解析

一、游戏背景与核心特色 《爆裂魔女》是一款融合弹幕射击与角色养成的二次元STG手游,玩家将扮演夜莺森林的魔女...

公主连结PVP站位秘籍:克制敌方阵容的布局策略

一、站位机制底层逻辑与基础布局原则 1.1 站位编号的战术意义 在公主连结PVP领域,站位编号从1号位(最前排)到...

Spiritfall快速通关必备:技能组合与关卡技巧

在《Spiritfall》中,每一次重生都意味着新的策略与挑战。作为融合平台格斗与Roguelite机制的硬核动作游戏,它不仅考...

众生游小康之家地图攻略:隐藏物品收集指南

一、场景底层逻辑与物品分布规律解析 (本文系《众生游小康之家地图攻略:隐藏物品收集指南》深度研究系列首篇...

幻兽帕鲁企丸王巢穴位置及挑战技巧

在广袤的帕洛斯群岛北部,冰雪覆盖的冰鸟密域深处潜藏着水系幻兽企丸王的巢穴。这只外形酷似帝王企鹅的15级BO...

荒野乱斗乱斗足球模式顶尖角色操作技巧

一、游戏背景与模式特色 乱斗足球是《荒野乱斗》三大常驻模式之一,融合了MOBA战术与足球竞技元素。玩家需在2分...

江南百景图白公狸12药铺空间拓展秘籍

一、游戏背景与核心玩法 《江南百景图》是一款以明朝江南水乡为背景的模拟经营类游戏,玩家通过规划城镇布局、...

光遇长笛先祖位置攻略与物品兑换

长笛先祖是《光遇》中人气极高的复刻先祖之一,其标志性物品“素色长笛”和“缀珠斗笠”深受玩家喜爱。对于新...

创造与魔法探险必备舒适睡袋制作流程教学

一、睡袋核心作用与基础制作 在《创造与魔法》的开放世界中,睡袋不仅是冒险者的“第二条命”,更是高效探索的...

最强蜗牛方舟反应炉获取方法及属性加成全解析

作为《最强蜗牛》中唯一与漫威IP联动的科技类贵重品,方舟反应炉自2020年5月上线以来始终保持着战略级地位。该道...

众生游生存技巧:避免陌生人骚扰的秘诀

在现代社会中,陌生人骚扰已成为威胁个人安全与心理健康的隐形风险。无论是现实生活还是虚拟社交场景,掌握有...

梦想新大陆高难度副本必备:团队核心职业推荐

作为一款以策略回合制为核心的MMORPG,《梦想新大陆》的高难度副本对职业搭配与团队协作提出了极高要求。本文将...

无主之地3高效收集攻略:大厅全物品获取路线详解

《无主之地3》的装备收集系统如同一场充满随机性的狂欢,而「大厅」作为游戏中后期核心区域,其错综复杂的结构...

天涯明月刀手游暮春早集宝箱位置与奖励详解

作为天涯明月刀手游中江南地图的标志性探索点,暮春早集宝箱位于钱塘市集核心区域,坐标(480,437)。新手玩家...

明日之后狼袭峰零失误登顶路线教学

2019年9月,《明日之后》与电影《攀登者》展开深度联动,推出限时副本“狼袭峰”。这座雪山不仅是通往莱文市的关...

不朽之旅复伤毒王流版本最强流派养成思路

一、流派定位与版本优势解析 1.1 复伤毒王流的核心逻辑 复伤毒王流是以 暗影神格 为核心的持续伤害流派,通过叠加...

最新王者荣耀神秘梦幻紫头像框获取途径汇总

周年庆限定的紫色浪漫 作为王者荣耀五周年庆的标志性装饰,神秘梦幻紫头像框以其星河紫调与圆月灯笼元素的结合...

快速刷取小笼包材料牧野之歌资源点攻略

在《牧野之歌》的田园生活中,小笼包因其高性价比的体力恢复效果(112点体力)与易售价格(400金)成为玩家必备...

光遇玩家必看:烟花杖VS椅子性价比指南

开篇 在《光遇》的星盘世界中,玩家常面临道具兑换的抉择,其中 烟花杖与椅子 的性价比争议尤为突出。烟花杖的...

新手必看三国志战略版S5赛季民心争夺常见误区解析

一、游戏背景与S5赛季核心特色 在《三国志战略版》S5赛季“天下争锋”中,玩家将置身于曹魏与孙刘两大阵营的对抗...

艾尔登法环玛丽卡赐福隐藏位置与条件详解

在《艾尔登法环》的开放世界中,玛莉卡的赐福不仅是角色成长的关键资源,更是探索者必须掌握的生存密码。这些...

光遇记忆碎片一次性拿完路线规划

一、记忆碎片的机制解析与核心逻辑 1.1 碎片性质与季节关联性 在《光遇》中,记忆碎片是解锁季节剧情、先祖奖励...

最强蜗牛招财猫罐子隐藏功能与商店互动技巧

一、游戏背景与特色:放置养成与沙雕奇遇的完美结合 《最强蜗牛》以“蜗牛逆袭”为核心,融合放置挂机、策略养...

黑神话:悟空地莲精影神图全收集指南

在《黑神话:悟空》的庞大世界观中,“地莲精影神图”作为贯穿剧情的关键收集品,承载着解锁隐藏内容、强化角...

文明7军事无畏战舰终极制海权攻略

在《文明7》的广袤世界中,制海权的争夺往往成为文明兴衰的关键。而无畏战舰作为近世时代的重型海上单位,凭借...

光遇玩家必备:小溪石室详细位置图解

1. 版本背景:集结季的秘境探索 在2021年6月更新的「集结季」版本中,《光遇》新增了树屋主题地图与系列合作任务...

烟雨江湖拓跋浚的隐忍任务关键步骤及奖励说明

一、任务触发与前置条件:隐忍之始 1.1 角色背景与任务起源 拓跋浚作为塞北黑貂部落的少主,因部落覆灭沦为矿场...

原神公测版画面卡顿问题配置调校攻略

一、游戏背景与核心特色 《原神》是由米哈游打造的开放世界冒险RPG,以七元素交互为核心,融合探索、解谜与角色...

万国觉醒翻牌活动时间表及资源规划指南

一、翻牌活动核心机制解析 翻牌活动(即“同符合契”)是《万国觉醒》中获取限定统帅本体的重要途径。其核心玩...

泰拉瑞亚六分仪快速获取指南

在《泰拉瑞亚》的浩瀚世界中,月相变化不仅影响着环境氛围,还与钓鱼效率、NPC行为及特殊事件紧密相关。 六分仪...

光遇雨林先祖隐藏物品兑换指南

雨林作为《光遇》中第四张探索地图,其先祖隐藏物品以治愈系风格著称。当前版本共存在7位常驻先祖和2位季节返场...

原神谈吐与仪态任务隐藏细节详解

原神谈吐与仪态任务隐藏细节详解 的起点位于蒙德城西风教堂前的广场。玩家需与广场上的三位NPC(贵族学者罗莎琳...

鬼谷八荒落雷阵完美词条组合教学

在鬼谷八荒的修真世界中,落雷阵作为高阶神通之一,其威力与战略价值早已被无数修士验证。如何通过词条组合将...

摩尔庄园手游米米号快速绑定技巧

一、游戏背景与特色解析 《摩尔庄园手游》是经典页游IP的3D化移植作品,延续了温馨治愈的田园社交玩法。玩家将扮...

如果一生只有三十岁怎么抓蝴蝶新手抓蝶全攻略

一、游戏背景:生命倒计时下的情感叙事 《如果一生只有三十岁》是由《如果可以回家早一点》原班团队打造的像素...

荒野乱斗赏金猎人模式地图点位解析

作为荒野乱斗最具战术深度的3v3模式,赏金猎人通过“赏金之星”机制将击杀收益与风险动态绑定。每击杀敌人增加...

原神火深渊法师高效破盾技巧及掉落物详解

在《原神》当前版本(2025年4月)中,火深渊法师作为经典精英怪仍活跃于深渊与大地图挑战中。其核心威胁在于元素...