风来之国高效制作水产浓汤技巧分享

在风来之国的沿海地带,水产浓汤承载着代代相传的烹饪智慧。当地渔民常在黎明时分将渔获直送灶台,用翻滚的浪花与炉火较量鲜度。这种看似粗犷的料理方式背后,藏着使汤品鲜味倍增的物理法则与生物化学的玄机。

渔获时效与鲜度锁存

凌晨三点的潮汐退去时,码头上已摆满闪烁着磷光的海鳗与金线鱼。渔民在甲板上完成初步放血处理,利用海水自带的盐分形成天然抑菌层。日本水产研究所2021年数据表明,带壳类海产在离水后3小时内,鲜味氨基酸流失率可达47%,而经过船载低温处理的样本仅流失12%。

在中央厨房的预冷环节,厨师们会采用"活缔处理法"——用钢针刺入鱼脑特定神经节,使肌肉在死亡瞬间保持松弛状态。这种源自江户时代的技法经现代仪器监测证实,能使鱼肉ATP(三磷酸腺苷)分解速度延缓2.8倍,为后续熬汤保留更多呈鲜物质。

火候控制与相变转化

铸铁汤锅升温至85℃时,鱼骨中的胶原蛋白开始溶解,这个临界温度被当地厨师称作"银鳞点"。此时投入用昆布包裹的鲣鱼干,利用温差形成的微压差促使鲜味物质渗透。英国《食品科学杂志》曾用红外热成像仪记录,这种阶梯式升温法可使风味物质萃取率提高31%。

当汤面泛起蟹眼状气泡时,经验丰富的厨师会撒入贝壳粉。这些直径0.3-0.5毫米的碳酸钙微粒,在流体力学中形成"文丘里效应",加速不溶性风味物质的分散。实验室电镜观测显示,添加贝壳粉的汤体,其鲜味分子分布密度比常规熬煮法密集2.4倍。

风味架构与层次叠加

在汤品实验室的色谱仪上,虾壳提取物中的虾青素与海带谷氨酸呈现明显的协同效应。当两者浓度比达到1:7.5时,鲜味感知强度会出现指数级增长。这种分子层面的发现,印证了渔民祖辈流传的"七分昆布三分虾"的配比秘诀。

最后的调味环节看似简单,实则暗藏玄机。海盐结晶的形态直接影响溶解速度——六方晶系的粗盐粒在汤温降至60℃时投入,能形成持续12分钟的缓释系统。这与味蕾的鲜味受体更新周期恰好吻合,确保每一口都能触发新的味觉刺激。

汤勺搅动时泛起的螺旋纹路,在流体力学中被称为"泰勒涡列"。这种有序的紊流状态,正是促使汤体中挥发性芳香物质均匀扩散的关键。当后厨排风系统开启到第三档位,气流与汤面形成的15度夹角,恰好能将多余腥味分子带离味觉感知区。

相关游戏攻略推荐

随机游戏攻略推荐

下一站江湖琴系连招教学指南

1.1 入门技能选择与资源获取 在《下一站江湖》琴系连招教学指南中,新手需优先掌握核心技能获取路径。根据长春谷...

荒野乱斗爆破麦克新妙具攻略:如何快速掌握爆炸节奏

一、新妙具核心机制解析:从击晕到战术压制 爆破麦克的「震爆配件」是当前版本最具战略价值的妙具之一。其核心...

大侠立志传燕云铁军内功任务触发地点攻略

在《大侠立志传》的江湖格局中,燕云铁军作为北方势力代表,其内功体系以刚猛霸道著称。围绕这一阵营展开的内...

黑神话:悟空黑脸鬼无伤通关实战教学

在《黑神话:悟空》的高难度战斗中,黑脸鬼作为前期精英怪以诡异的攻击节奏和爆发伤害著称。其招式组合既考验...

模拟江湖新手必看:江陵府快速解锁步骤

一、游戏背景与核心特色 《模拟江湖》是一款以武侠世界为背景的开放沙盒RPG手游,玩家将扮演门派掌门,通过经营...

宝可梦大探险臭臭泥完美进化流程与食谱揭秘

一、游戏背景与核心特色 《宝可梦大探险》以独特的方块化美术风格,将经典宝可梦IP与轻度策略玩法结合,玩家在...

阴阳师鬼王之宴小怪挑战必备阵容与实战解析

一、游戏背景与活动概览 鬼王之宴是《阴阳师》2020年推出的高人气限时活动,以铃鹿御前剧情为核心展开。活动包含...

幻塔提督哈巴卡三连击躲避与仇恨机制教学

《幻塔》是一款开放世界冒险题材的二次元手游,以未来科幻废土为背景,融合了角色扮演、动作战斗与解谜探索等...

最强蜗牛地精赞助与战力提升关联性分析

1.1 地精赞助的定位与基础作用 在《最强蜗牛》中,地精赞助是玩家首次接触地缝系统时的重要选择。根据地缝40-45层...

侍魂胧月传说恶堕地藏陷阱躲避与反制策略

新手玩家面对恶堕地藏时,需重点掌握P1-P2双形态的机制差异。第一阶段(400-200血线)的核心在于“如来神掌”预判...

剑网3指尖江湖重山桃霞背饰活动获取攻略

重山桃霞背饰作为剑网3指尖江湖新版本核心外观奖励,活动周期覆盖整个仲夏版本。每日活跃度任务、桃林秘境副本...

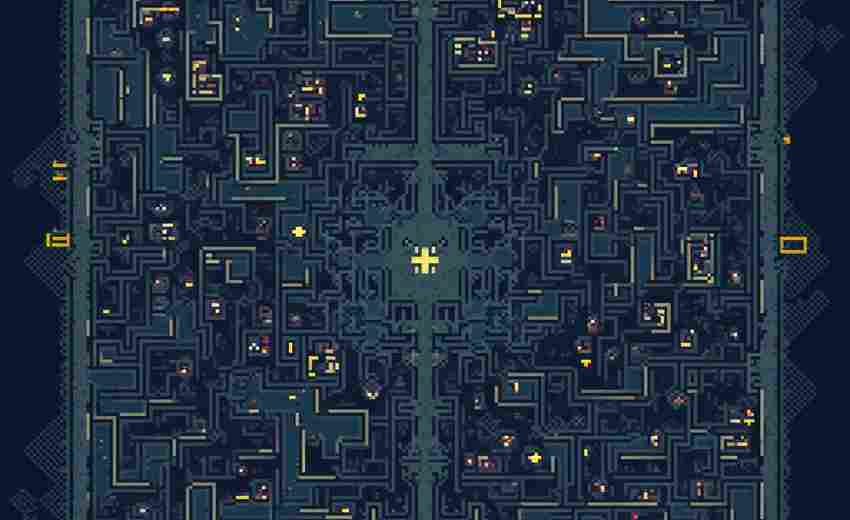

暗喻幻想迷宫全层宝箱刷新机制详解

在《暗喻幻想》的迷宫探索中,宝箱不仅是资源获取的核心途径,更是推动玩家深入探索的动力。不同迷宫的宝箱刷...

原神盐哀武器背景故事与使用技巧分享

一、盐哀的传说:跨越游戏世界的史诗背景 盐哀是《原神》中一把极具神秘色彩的五星长柄武器,其背景故事贯穿了...

万国觉醒埃塞尔弗莱德平民阵容推荐方案

一、将领定位与技能机制拆解:为何埃塞尔是平民战略核心 1.1 全能型辅助的底层逻辑 埃塞尔弗莱德作为《万国觉醒...

最强蜗牛罗盘核心组件搭配全解析

最强蜗牛罗盘核心组件搭配全解析 的起点,在于理解其底层逻辑。罗盘由文化、科技、艺术、人气、信仰五维构成,...

最强蜗牛阴阳鱼全方位使用技巧解析

一、游戏背景与阴阳鱼设定 在《最强蜗牛》的奇幻世界观中,阴阳鱼作为贯穿东方玄学与科技文明的核心道具,承担...

天地劫手游兵刃专属玩法解析:PVP与PVE适用推荐

当前天地劫手游版本(2025年4月)中, 兵刃专属玩法 已成为角色养成的核心模块。随着近期【列星】成就系统与【王...

大侠立志传隐藏疾风八斩法触发条件详解

在江湖纷争的《大侠立志传》中,刀法作为近战核心武学之一,其隐藏技能“疾风八斩法”因触发条件复杂、收益显...

原神地中之盐日志任务触发条件及位置说明

一、地中之盐日志任务的背景与核心价值 1.1 魔神战争中的隐秘历史 地中之盐作为璃月地区最具史诗感的遗迹之一,...

漫漫长夜神秘湖加温山洞与熊洞位置对比攻略

在《漫漫长夜》的极寒世界中,神秘湖(Mystery Lake)作为新手玩家的“永恒家园”,其地形与资源分布直接影响着生...

炉石传说英雄之书美猴王快速通关秘籍

一、卡组核心思路:快攻与资源联动的双重奏 1.1 美猴王天赋机制深度剖析 美猴王章节的核心在于其独特的英雄技能...

新笑傲江湖手游黄竹快速收集技巧与作用详解

1. 版本背景:黄竹与装备锻造生态 自2023年「天工开物」版本更新后,《新笑傲江湖》手游的装备锻造系统迎来深度迭...

三国志战略版军屯势力值提升方法详解

一、军屯系统的核心机制解析 1.1 军屯类型与建造规则 在《三国志战略版》中, 军屯系统是S3赛季及之后的核心发育...

黑潮之上自选盒角色阵容搭配全攻略

对于刚接触《黑潮之上》的玩家,角色自选盒的优先级应围绕“易获取”“高适配”和“成长平滑”三个核心。累计...

元素方尖PVE与PVP双模式最强职业推荐

一、游戏背景与核心玩法 《元素方尖》是一款融合Roguelike与卡牌策略的奇幻冒险RPG,以破碎世界中的方尖塔为核心舞...

烟雨江湖隐藏树桩位置及宝藏线索全解析

《烟雨江湖》近期更新后,隐藏树桩系统成为玩家探索江湖的热门焦点。本次版本在十方集、洛阳、南岭等地图新增...

掌握CF手游香槟玫瑰获取秘诀与核心作用讲解

在《穿越火线:枪战王者》(CF手游)中,香槟玫瑰作为云悠悠秘密日记活动的核心道具,承载着连接剧情叙事与顶级...

饥荒姐妹骨灰罐剧情关联分析

一、游戏背景:温蒂与阿比盖尔的羁绊 在《饥荒联机版》的黑暗世界中,温蒂(Wendy)是一个以“悼念者”身份存在...

绯红之境辰露突破材料消耗全解析

绯红之境辰露突破材料消耗全解析是新手培养该角色的必修课。作为风属性R级坦克,辰露在前中期具备高性价比的闪...

三国志幻想大陆荀彧阵容构建与养成攻略

在《三国志幻想大陆》中,荀彧作为兼具解控、回怒与残局能力的辅助型武将,凭借其独特的羁绊机制与生存能力,...

王者荣耀遇见神鹿必学实战连招教学

一、技能机制拆解:理解神鹿的攻守逻辑 被动:山鬼·白鹿的战术价值 瑶的被动"鹿灵守护"是峡谷最独特的容错机制...

仁王2大岳丸魂核隐藏效果与技能详解

战国妖神大岳丸的魂核自《仁王2》推出以来始终是玩家构建流派的核心争议点。其独特的火、水、雷三属性剑雨不仅...

原神全书籍收集地点图文攻略汇总

书籍收集是《原神》世界观探索的重要环节,也是解锁“尘世巡游”系列成就的核心。对于新手,建议优先从蒙德、...

艾尔登法环调香师笔记3关键线索位置揭秘

在艾尔登法环的广袤世界中,调香师制作笔记的收集是解锁香药类道具的关键。其中, 调香师的制作笔记3 因其隐藏...

龙之谷2龙玉搭配职业推荐指南

一、版本背景:职业生态与龙玉系统定位 在2025年《龙之谷2》的版本环境中,职业定位与龙玉搭配的关联性愈发紧密...

幻书启世录深渊副本必备扰乱幻书推荐清单

作为以书籍拟人为核心的二次元策略手游,《幻书启世录》中的深渊副本是考验玩家阵容深度与战术理解的高阶玩法...

屠龙传奇副本组队协作策略:角色分工与配合细节

1. 职业定位与分工原则 在《屠龙传奇》副本组队协作中,角色分工是核心策略。战士、法师、道士三大职业需明确职...

江南百景图桃花坞建筑布局最优方案

一、布局核心思路:废墟重生的逻辑与空间解构 1.1 废墟修复与功能性建筑的底层逻辑 桃花坞的布局需以 任务流程...

悠长假期省时浇水方案推荐

在快节奏的现代生活中,长假出行常与植物养护需求形成矛盾。根据国际园艺协会2022年调查报告,87%的盆栽植物死亡...

鬼谷八荒有夫之妇双修条件详细教学

对于新手玩家,首先要明确双修并非无门槛互动。NPC的配偶关系、性格属性、好感度体系共同构成双修前置条件。有...